叔父の書斎で

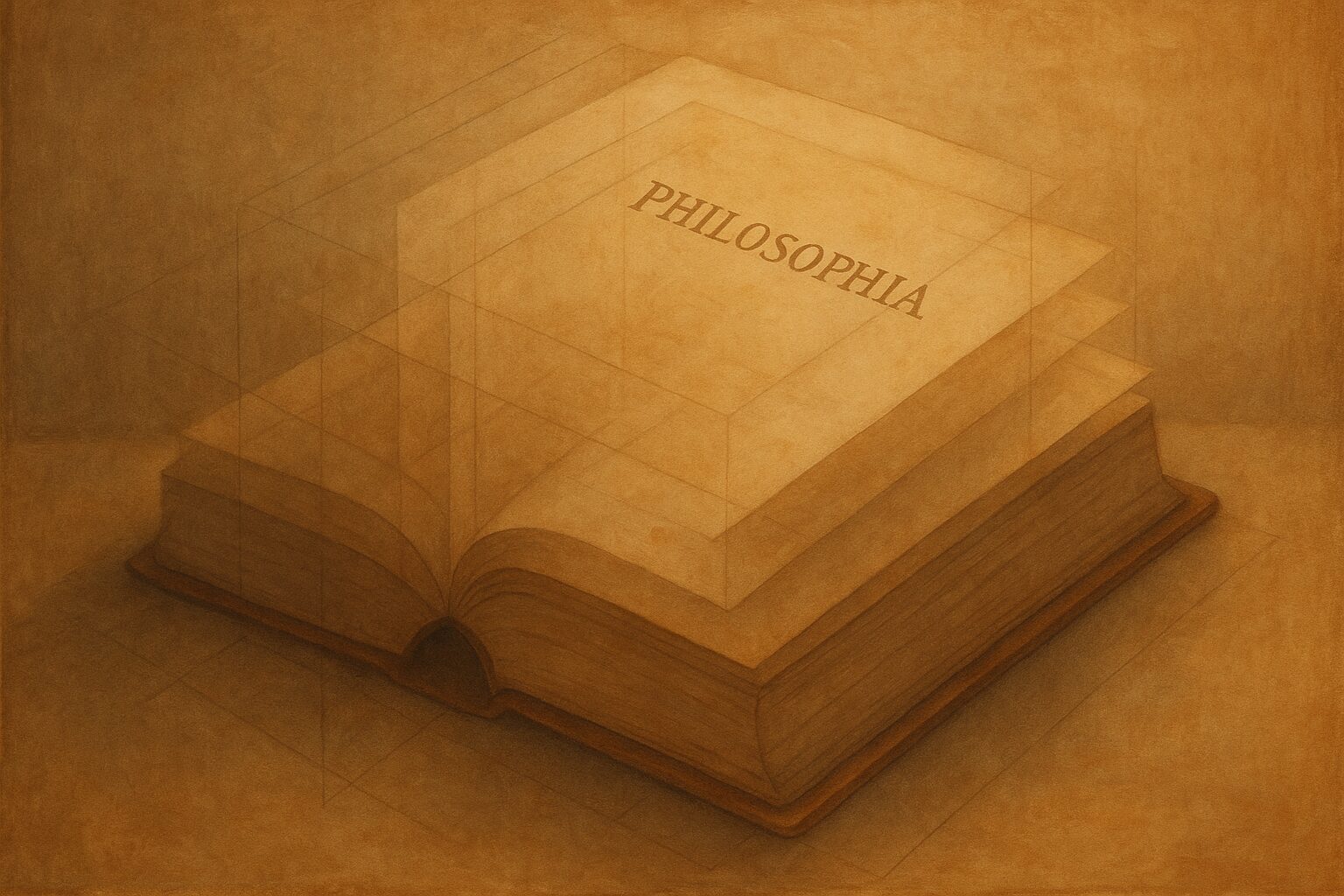

哲学を描く画家である叔父の書斎に、初めて入った時のことだ。

壁一面どころか、天井近くまで届く書棚。ハイデガー、メルロ=ポンティ、ベルクソン、西田幾多郎…哲学書だけでこの密度。空気そのものが、思索で重くなっているような部屋だった。

私は棚の前で立ちすくんだ。触れてはいけない聖域のような、でも触れてみたいような。本たちが無言の圧力を放っている。

「見てもいいよ」と叔父は言うが、その声さえ遠い。

どの本も、長い時間をかけて読み込まれた形跡がある。背表紙の色褪せ方、微妙な傾き加減。それぞれが叔父の思考の一部となり、この部屋の空気を作っている。

手を伸ばすことさえ、畏れ多い。

最初の境界線

それでも、一冊の本が私を呼んでいた。

『見えるものと見えないもの』。他の哲学書たちの間で、静かに佇んでいた。

指先が、本の背に近づく。まだ触れていない。背表紙との間に、紙一枚ほどの距離。この薄い空気の層が、最初の境界線だった。

触れた瞬間、何かが始まる予感がした。

層をなす余白

そっと本を手に取る。開くことはできない。ただ、重みを感じ、表紙を眺める。

叔父の机の上には、何冊ものノートが積まれていた。それらには書き込みと、消しゴムで消した跡が幾重にも重なっている。書いては消し、書いては消し。思考の往還が、紙の上に地層のように積み重なっていた。

この哲学書も、きっと叔父の中で、何度も反芻されたのだろう。

私はただ、本を手にしたまま、立っていた。

眺めることと読むことの間

本を開くことはなかった。いや、できなかった。

ページを開くということは、ただ紙をめくることではない。叔父の思考の領域に、無断で入り込むような畏れがあった。

だから、ただ眺めた。表紙を、背表紙を、本の重さを感じながら。

眺めることと読むことの間にも、越えがたい境界線があった。

後日の決意

その日から数週間後、私は書店で新しい翻訳本を手にしていた。『見えるものと見えないもの』。値札を見て、一瞬躊躇する。8000円近い。

でも、買った。

自分の本なら、遠慮なく読める。線も引ける。書き込みもできる。そう思ったが、実際に手に入れてみると、やはり鉛筆を持つ手は震えた。

高価な本への畏れ、哲学への畏れ、そして叔父の書斎で感じたあの境界線の記憶。

余白の変質

新しい本のページを、初めて開く。

真っ白な余白。まだ誰の思考も刻まれていない、純粋な空白。でも、この余白は、叔父の書斎で感じた、あの濃密な余白とは違う。

あちらは、思索で満たされた余白。 こちらは、これから満たされるのを待つ余白。

同じ本、同じ文章、同じ余白。 でも、その質は全く異なっていた。

見えるものと見えないものの境界

読み始める前の、この一瞬。 文字に心が触れる、その境界線の手前で、私は深く息を吸った。

そして気づいた。

叔父の書斎で本に触れられなかったあの時、私はすでに「見えるものと見えないものの境界線」に触れていたのだと。

見える本と、見えない思索の蓄積。 触れられる紙と、触れられない時間の厚み。 物理的な書物と、形而上的な哲学。

それらの境界線は、まさに余白の中に存在していた。何もないように見える空間に、最も濃密な境界が潜んでいた。

メルロ=ポンティが語った可視と不可視の交差。それを、私は叔父の書斎で、一冊の本を前にして、身体で理解したのかもしれない。

余白とは、ただの空白ではない。 それは、見えるものと見えないものが出会う、境界線そのものなのだ。

この濃密で神聖な境界線の体験とは対照的に、透明で開放的な境界線の美学について別の記事で考察している:余白美学とは水面に映る世界である―私が提唱する水面美学

水族館での子どもとの体験から始まる、もう一つの境界線美学。触れられない聖域の境界線と、重なり合う透明な境界線。二つの体験を通して、余白の奥深い世界が見えてくる。