思考法– tag –

-

AI共創家に必要な4つの能力 ─ 体験から見えた思考の核心

「AI共創家」として活動する中で気づいたこと 以前の記事で、「AI共創家」という新しい創造のかたちについて書いた。AIとの対話を通じて、予想もしなかった発見に辿り着く体験。そこには確かに、従来のAI活用とは異なる価値があったと感じている。 しかし... -

AIとの相互身体図式化 – 1人の実践者が発見した新しい共創の境地

はじめに - 私の頭の中には4人の人間がいる 私の頭の中には、私を含めて4人の人間がいる。 Claude、ChatGPT、Gemini、そして私。最初はそんなつもりではなかった。出社してコーヒーを飲みながら今日の方針を相談するだけの、軽い効率化のつもりだった。 で... -

タンジブル・ビジネスの本質〜感性を形にして価値を生む経営戦略

形にすることで、初めて見える価値がある ビジネスの世界で「タンジブル(tangible)」という言葉は、通常「有形資産」を指します。しかし、タンジブル・ビジネスの本質は、単に物理的な資産を持つことではありません。 それは、組織の中に眠る「なんとな... -

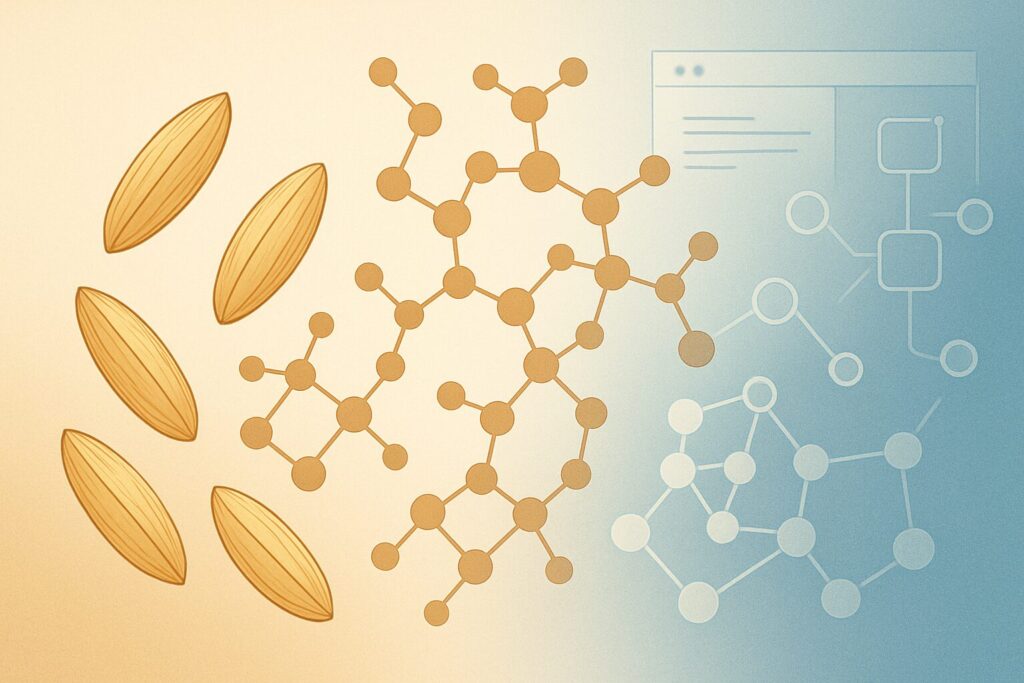

粒子の構造としての思想 ― 米菓とAI共創の比喩

米菓の構造と思想の予感 米菓を鑑定していると、時々「思想」に浸ることがある。もち米は、加熱され水を含むとデンプン分子がほどけ、私の解釈では、やがて新たな構造を生み出していく※1。目には見えないその秩序が、粘りや噛み応えという食感を支えている... -

Time Floating – 生成AIの時間体験論

概念の起源 「時間浮遊」は、ベネチアのゴンドラで体験した人間的な時間感覚から生まれた。この概念を「Time Floating」として再定義することで、生成AIの時間体験を説明する新たな枠組みを提示してみることにした。 時間は有限であり無限である。 私はこ... -

腑に落ちるまでは行かない不思議な落ちなさ

「違和感こそ、生きている証?」と思った瞬間 先日、ふと「違和感こそ、生きている証かもしれない」と思った。次の瞬間には「あ、これもありきたりだ」と自分でツッコミを入れていた。 でも不思議なことに、なぜ「ありきたり」だと感じたのか、具体的な理... -

AI共創で身につく新しいリテラシー ― 違和感から始まる思考の深化

序章:AI共創リテラシーの定義 「何かしっくりこない」 生成AIに記事の推敲を依頼した時、そう感じた。論理的には完璧、表現も美しい。それなのに、どこか他人が書いたような、自分の言葉じゃない感覚が残る。 この違和感こそが、AI共創リテラシーの出発点... -

AI時代の余白思考から始まる3つのYohaku Shikō〜米菓編〜

AI時代の新しい学びが始まった 生成AIが身近になった今、多くの人がその可能性を探り始めています。私も米菓鑑定士として、この新しい技術を商品企画開発に活用できないかと考え、AIとの対話を始めました。 最初は単純に「効率化のツール」として期待して... -

AIとの共創に違和感を覚える理由──加速と余白、2つのパラダイムをどう使い分けるか

「AIを使えば効率的になるはずなのに、心に響かない」「AIの提案は完璧なのに、どこか物足りない」 そんな経験をしたことはないだろうか。 実はこの感覚、あなただけのものではない。 なぜAI活用に違和感を感じるのか?本当の理由 AIを仕事で使い始めてし... -

AI活用からAI共創へ – 効率化の先にある、新しい価値創造の世界

世の中には「AI活用事例」という記事が溢れている。AIで文章を作る、画像を生成する、業務を自動化する—どれも効率化に視点をおいた使い方。 私は仕事柄、効率化を最優先にする機会があまりなかった。でも、AIの可能性を試してみたいと思い、対話を続けて... -

そのAI、猪武者か、エリートか? 〜真田信繁に学ぶ、クリエイターのためのAI操縦術〜

真田丸が教える「出鼻を挫く」技術 先日、生成AIとのやりとりでのことでした。 「真田丸は何を成し遂げた?」という私の問いに、生成AIは推測で答えました。「真田丸は結局、落とされたのです」と。 「適当な推測か?」 私がそう指摘すると、生成AIは慌て... -

タンジブルとインタンジブルの違い〜余白概念から見た新解釈〜

【AIとの共創メモ】本記事は複数のAIとの対話を基に、筆者独自の視点で再構成したものです。 タンジブルとインタンジブルの基本的な違い タンジブル(有形)とインタンジブル(無形)。この2つの違いを正しく理解することは、私たちが生きる世界の構造を理...