プロンプト– tag –

-

ChatGPTの使い方|情報を釣ってさばく〜三枚おろし編〜

ChatGPTに質問を投げると、情報の海からいきのいい魚が釣れる。 そのまま食べると当然ながら喉に骨が刺さる。 長すぎる回答、余計な説明、時には間違った情報。釣れた魚をそのまま食べても美味しく味わえない。 だから、さばく。 魚を三枚におろすように、... -

ClaudeのOpusとSonnetを120日使い分けてみた話

Claude ProでOpusとSonnetを使える環境 Claude Proを使い始めて120日が経ちました。 OpusもSonnetも自由に選べる環境で、毎日ブログ記事を書きながら、どちらを使うか試行錯誤してきました。その中で感じたことを、体験ベースで共有させていただきます。 O... -

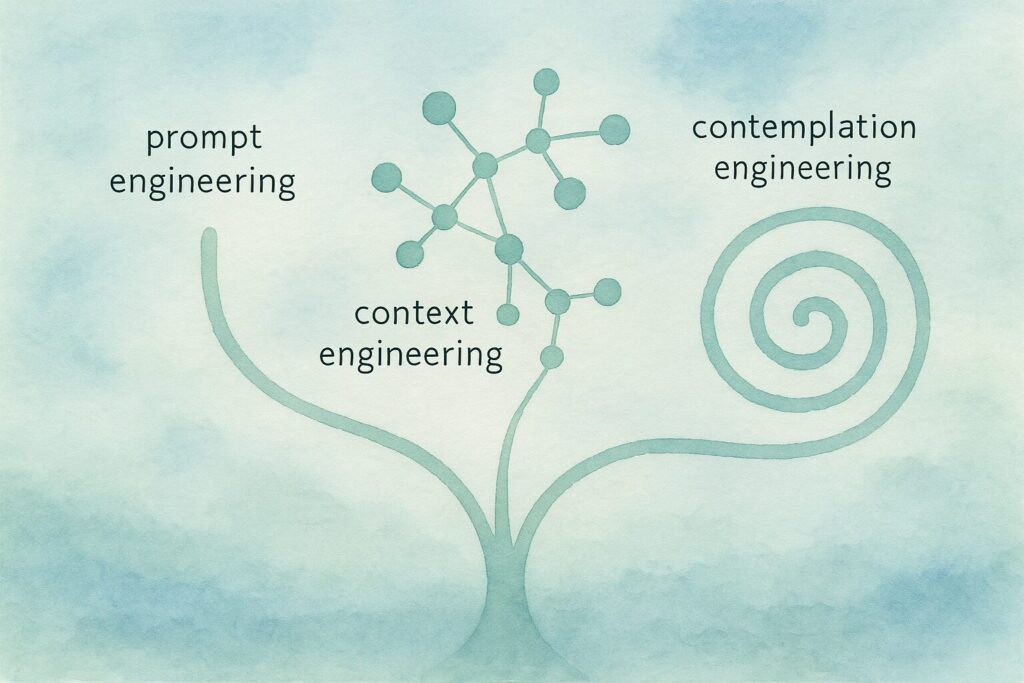

プロンプトエンジニアリングとは?3つの対話手法の違い【2025年版】

AI時代と言われる昨今、多くの人が「もっと上手にAIを使いたい」と感じているのではないでしょうか。ChatGPT、Claude、Geminiなど様々なAIツールが進化する中、効果的な使い方を知ることが重要になっています。 本記事では、AIとの対話における3つの主要な... -

AIプロンプトに風味を加えると勝ち筋が見える – 米菓鑑定士の実証実験

7種類のせんべいから学ぶAIプロンプトの使い分け 目の前に7種類のせんべいを並べた。素焼き、醤油、サラダ、山椒、七味、わさび、カレー。同じ「せんべい」でも、風味が違うだけで全くの別の味合いである。 30年間米菓と向き合ってきた私がAIと向き合う中... -

子供たちと創る新時代の言葉 – 解対申書から始まる未来教育

「パパ、AIってどう説明したらいいの?」 子供からそんな質問を受けた時、私は考えを巡らせました。そして、杉田玄白のことを思い出したのです。江戸時代、彼は「解体新書」で医学の扉を開いた。ならば現代の私たちは「解対申書」で、子供たちにAI時代の扉... -

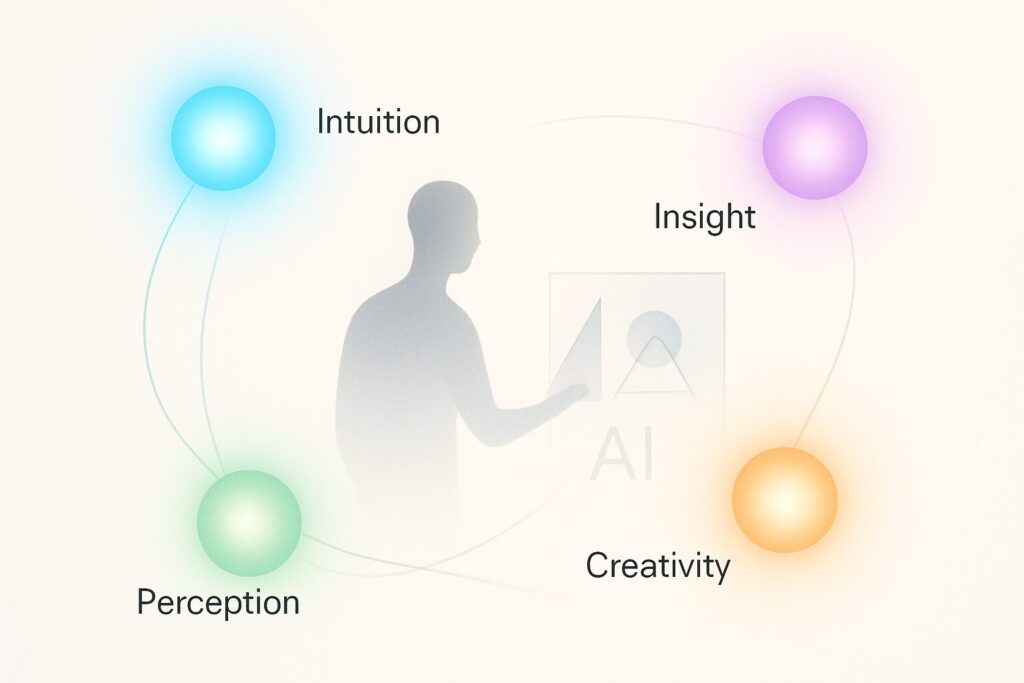

AI共創家に必要な4つの能力 ─ 体験から見えた思考の核心

「AI共創家」として活動する中で気づいたこと 以前の記事で、「AI共創家」という新しい創造のかたちについて書いた。AIとの対話を通じて、予想もしなかった発見に辿り着く体験。そこには確かに、従来のAI活用とは異なる価値があったと感じている。 しかし... -

AI共創で身につく新しいリテラシー ― 違和感から始まる思考の深化

序章:AI共創リテラシーの定義 「何かしっくりこない」 生成AIに記事の推敲を依頼した時、そう感じた。論理的には完璧、表現も美しい。それなのに、どこか他人が書いたような、自分の言葉じゃない感覚が残る。 この違和感こそが、AI共創リテラシーの出発点... -

AIとの共創に違和感を覚える理由──加速と余白、2つのパラダイムをどう使い分けるか

「AIを使えば効率的になるはずなのに、心に響かない」「AIの提案は完璧なのに、どこか物足りない」 そんな経験をしたことはないだろうか。 実はこの感覚、あなただけのものではない。 なぜAI活用に違和感を感じるのか?本当の理由 AIを仕事で使い始めてし... -

AI共創家とは – 体験から生まれた新しい創造のかたち

AIに謝りすぎてしまう現象について、「この症状に名前をつけたい」とAIに相談した。ところが、対話を重ねるうちに、AIの提案が私の想像を超え始めた。私が思いつかなかった視点を差し出し、私のなんとなくな感覚を言語化してくれた。 これは、ひょっとする... -

暗中模索 – AIとの対話から生まれた第3の道〜コンテンプレーションエンジニアリング〜

AIとどう付き合えばいいのか、多くの人が暗中模索しているかと思う。プロンプトエンジニアリングという手法は知られているが、果たして、それだけで十分なのだろうか。最近注目されるコンテキストエンジニアリングにも、まだ何かが足りない気がしてきてい...

1