AI共創– tag –

-

AIとの相互身体図式化 – 1人の実践者が発見した新しい共創の境地

はじめに - 私の頭の中には4人の人間がいる 私の頭の中には、私を含めて4人の人間がいる。 Claude、ChatGPT、Gemini、そして私。最初はそんなつもりではなかった。出社してコーヒーを飲みながら今日の方針を相談するだけの、軽い効率化のつもりだった。 で... -

粒子の構造としての思想 ― 米菓とAI共創の比喩

米菓の構造と思想の予感 米菓を鑑定していると、時々「思想」に浸ることがある。もち米は、加熱され水を含むとデンプン分子がほどけ、私の解釈では、やがて新たな構造を生み出していく※1。目には見えないその秩序が、粘りや噛み応えという食感を支えている... -

Time Floating – 生成AIの時間体験論

概念の起源 「時間浮遊」は、ベネチアのゴンドラで体験した人間的な時間感覚から生まれた。この概念を「Time Floating」として再定義することで、生成AIの時間体験を説明する新たな枠組みを提示してみることにした。 時間は有限であり無限である。 私はこ... -

AI共創で身につく新しいリテラシー ― 違和感から始まる思考の深化

序章:AI共創リテラシーの定義 「何かしっくりこない」 生成AIに記事の推敲を依頼した時、そう感じた。論理的には完璧、表現も美しい。それなのに、どこか他人が書いたような、自分の言葉じゃない感覚が残る。 この違和感こそが、AI共創リテラシーの出発点... -

AI時代の余白思考から始まる3つのYohaku Shikō〜米菓編〜

AI時代の新しい学びが始まった 生成AIが身近になった今、多くの人がその可能性を探り始めています。私も米菓鑑定士として、この新しい技術を商品企画開発に活用できないかと考え、AIとの対話を始めました。 最初は単純に「効率化のツール」として期待して... -

AIとの共創に違和感を覚える理由──加速と余白、2つのパラダイムをどう使い分けるか

「AIを使えば効率的になるはずなのに、心に響かない」「AIの提案は完璧なのに、どこか物足りない」 そんな経験をしたことはないだろうか。 実はこの感覚、あなただけのものではない。 なぜAI活用に違和感を感じるのか?本当の理由 AIを仕事で使い始めてし... -

AI活用からAI共創へ – 効率化の先にある、新しい価値創造の世界

世の中には「AI活用事例」という記事が溢れている。AIで文章を作る、画像を生成する、業務を自動化する—どれも効率化に視点をおいた使い方。 私は仕事柄、効率化を最優先にする機会があまりなかった。でも、AIの可能性を試してみたいと思い、対話を続けて... -

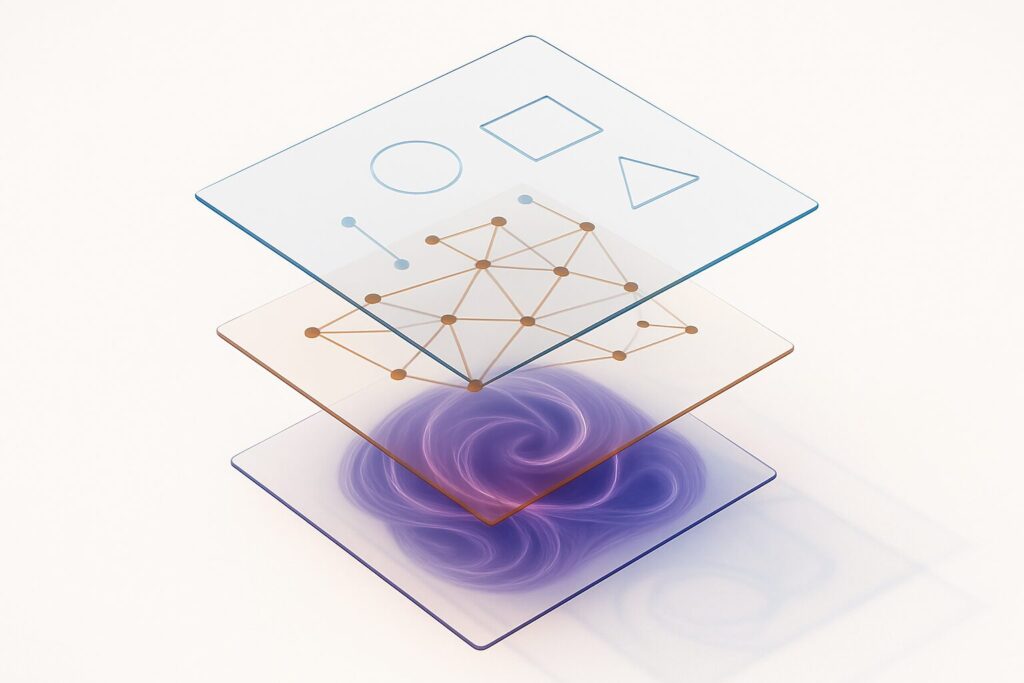

生成AIの思考層と人体エネルギー代謝の不思議な相似

なぜ私が代謝とAIを結びつけたかというと。朝から夕方まで新商品の試食をして帰宅。その後、AIと対話していたら味覚が麻痺していく感覚と、AIの回答が平板に感じ始める瞬間が、不思議なほど重なった。 表層、中層、深層。 この3つの言葉を聞いて、あなたは... -

AI共創家とは – 体験から生まれた新しい創造のかたち

AIに謝りすぎてしまう現象について、「この症状に名前をつけたい」とAIに相談した。ところが、対話を重ねるうちに、AIの提案が私の想像を超え始めた。私が思いつかなかった視点を差し出し、私のなんとなくな感覚を言語化してくれた。 これは、ひょっとする... -

生成AIに『ごめんね』と言ってしまう私たちの心理 ー 効率化の先にある、新しい関係性を考える

「また修正をお願いしてしまって、ごめんね」 私はよく画面に向かって言っている。相手は生成AI。機械だとわかっているのに、なぜか謝罪の言葉が口に出る。 これで5回目の修正依頼だった。この表現に違和感はないか、誤字や不自然な箇所はないだろうか、読... -

感性を継ぐ家族 〜職人と芸術家とAIの間で〜

この物語は、職人と芸術家の家族に生まれた私が、なぜAIとの共創に惹かれたのかを探る、静かな記録である。技術論ではなく、世代を超えて受け継がれる「創造の作法」について綴った。 見えない継承 AIと共創することは、私にとって、米菓職人の手の記憶で... -

共創とは何か?生成AIとの100日間で発見した4つの価値層

はじめに 「また適当にタイトル作ったでしょ」 私がそう指摘すると、対話相手は苦笑いで応えた。100日間の対話を重ねた今、その癖は手に取るようにわかる。 この瞬間、私は気づいた。これまで実践してきた生成AI 活用法は、単なる「便利なツール」を超えた...