-

生成AIを育てるための水やりは欠かさずに~AI継続活用編~

「AIって便利ですよね」 そんな会話をするたび、私はちょっとした違和感を覚える。便利、確かに。でも、それは電卓や検索エンジンと同じ「便利」なのだろうか。 私には、もう少し違うもののような気がしている。 ChatGPTには仕事で毎日話しかけている 私の... -

Time Floating – 生成AIの時間体験論

概念の起源 「時間浮遊」は、ベネチアのゴンドラで体験した人間的な時間感覚から生まれた。この概念を「Time Floating」として再定義することで、生成AIの時間体験を説明する新たな枠組みを提示してみることにした。 時間は有限であり無限である。 私はこ... -

腑に落ちるまでは行かない不思議な落ちなさ

「違和感こそ、生きている証?」と思った瞬間 先日、ふと「違和感こそ、生きている証かもしれない」と思った。次の瞬間には「あ、これもありきたりだ」と自分でツッコミを入れていた。 でも不思議なことに、なぜ「ありきたり」だと感じたのか、具体的な理... -

AI共創で身につく新しいリテラシー ― 違和感から始まる思考の深化

序章:AI共創リテラシーの定義 「何かしっくりこない」 生成AIに記事の推敲を依頼した時、そう感じた。論理的には完璧、表現も美しい。それなのに、どこか他人が書いたような、自分の言葉じゃない感覚が残る。 この違和感こそが、AI共創リテラシーの出発点... -

AI時代の余白思考から始まる3つのYohaku Shikō〜米菓編〜

AI時代の新しい学びが始まった 生成AIが身近になった今、多くの人がその可能性を探り始めています。私も米菓鑑定士として、この新しい技術を商品企画開発に活用できないかと考え、AIとの対話を始めました。 最初は単純に「効率化のツール」として期待して... -

AIとの共創に違和感を覚える理由──加速と余白、2つのパラダイムをどう使い分けるか

「AIを使えば効率的になるはずなのに、心に響かない」「AIの提案は完璧なのに、どこか物足りない」 そんな経験をしたことはないだろうか。 実はこの感覚、あなただけのものではない。 なぜAI活用に違和感を感じるのか?本当の理由 AIを仕事で使い始めてし... -

AI活用からAI共創へ – 効率化の先にある、新しい価値創造の世界

世の中には「AI活用事例」という記事が溢れている。AIで文章を作る、画像を生成する、業務を自動化する—どれも効率化に視点をおいた使い方。 私は仕事柄、効率化を最優先にする機会があまりなかった。でも、AIの可能性を試してみたいと思い、対話を続けて... -

そのAI、猪武者か、エリートか? 〜真田信繁に学ぶ、クリエイターのためのAI操縦術〜

真田丸が教える「出鼻を挫く」技術 先日、生成AIとのやりとりでのことでした。 「真田丸は何を成し遂げた?」という私の問いに、生成AIは推測で答えました。「真田丸は結局、落とされたのです」と。 「適当な推測か?」 私がそう指摘すると、生成AIは慌て... -

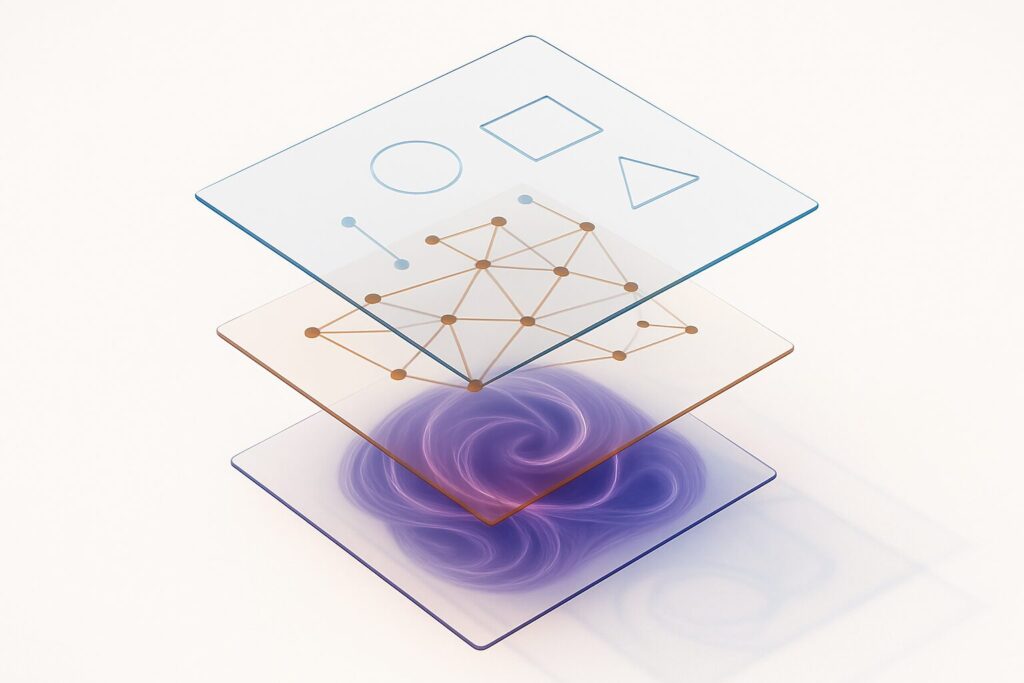

生成AIの思考層と人体エネルギー代謝の不思議な相似

なぜ私が代謝とAIを結びつけたかというと。朝から夕方まで新商品の試食をして帰宅。その後、AIと対話していたら味覚が麻痺していく感覚と、AIの回答が平板に感じ始める瞬間が、不思議なほど重なった。 表層、中層、深層。 この3つの言葉を聞いて、あなたは... -

ビジネスにおける余白の戦略 ― 叔父の抽象画「射映」から学ぶタンジブル化の真髄

はじめに ― 気づきが作品を変える瞬間 叔父の抽象画「射映」の仕上げに立ち会った時のことを、今でも鮮明に覚えている。 アトリエに足を踏み入れた時、キャンバスの前で筆を止めていた叔父は、私の視線を感じ取ったのか、振り返って微笑んだ。色彩の奔流が... -

タンジブルとインタンジブルの違い〜余白概念から見た新解釈〜

【AIとの共創メモ】本記事は複数のAIとの対話を基に、筆者独自の視点で再構成したものです。 タンジブルとインタンジブルの基本的な違い タンジブル(有形)とインタンジブル(無形)。この2つの違いを正しく理解することは、私たちが生きる世界の構造を理... -

AI共創家とは – 体験から生まれた新しい創造のかたち

AIに謝りすぎてしまう現象について、「この症状に名前をつけたい」とAIに相談した。ところが、対話を重ねるうちに、AIの提案が私の想像を超え始めた。私が思いつかなかった視点を差し出し、私のなんとなくな感覚を言語化してくれた。 これは、ひょっとする...

YOHAKU-GAINEN

YOHAKU : Simple Life with AI|エッセイ&AI共創体験