「パパ、AIってどう説明したらいいの?」

子供からそんな質問を受けた時、私は考えを巡らせました。そして、杉田玄白のことを思い出したのです。江戸時代、彼は「解体新書」で医学の扉を開いた。ならば現代の私たちは「解対申書」で、子供たちにAI時代の扉を開いてもらえばいい。

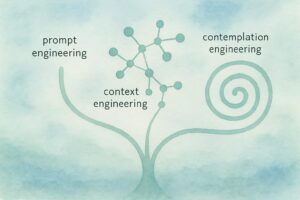

解対申書とは、AI時代のプロンプト集を表す造語です。でも技術的な話ではありません。これは「言葉を創る力」と「関係を育む力」の話なのです。

言葉が関係を創る

教室で5年生に問いかけました。 「AIと話す時、どんな名前で呼んだらいい?」

「おしゃべりロボ!」 「なんでもきいてくん!」 「いっしょかんがえちゃん!」

子供たちの造語を聞いていて、ハッとしました。彼らは無意識に、AIを「なんでも聞いてもらえる存在」「一緒に考えてくれる相手」として捉えている。

次に「AIにお願いする時、どんな風に話しかける?」と聞くと、

「おねがいします、って言う」 「ありがとう、も言いたい」 「一緒に考えてくれる?って聞く」

命令ではなく、お願い。一方的ではなく、対話的。子供たちは自然に、AIとの理想的な関係を言葉にしていました。

問いが未来を拓く

「プログラミング」を「まほうのじゅもん作り」と呼んだ子がいました。「データ」は「きおくのたから」、「アルゴリズム」は「かんがえるみち」。

こんな造語遊びの中で、子供たちは技術を覚えるのではなく、技術と共に生きる感覚を身につけていく。そして何より、相手に寄り添った問いかけの大切さを学んでいる。

実はこれ、大人の私たちにも必要な学びかもしれません。AIに「やれ」と命令するのではなく、「一緒に考えてもらえますか?」と問いかける。その違いが、創造的な対話を生むのです。

先生も一緒に探検隊

「私、AI詳しくないから…」という先生こそ、実は最適なガイドです。子供たちと一緒に「この新しい関係、なんて呼ぼうか?」と探検する姿勢が、最も価値ある教育になる。

知識を一方的に伝えるのではなく、未知なるものとの関わり方を共に探す。それは技術教育を超えた、関係性教育なのです。

明日の国語の時間、「今日の気持ちを新しい言葉で表現してみよう」から始めてみませんか?その中で、きっと子供たちが「相手を思いやる言葉」を見つけてくれるはず。

それは、AI時代だけでなく、人と人との関わりにも通じる大切な学びになるでしょう。

新しい時代の扉は、思いやりのある問いかけから、静かに開かれていくのかもしれません。

あなたなら、どんな「解対申書」を子供たちと創りますか?

※本記事はAIとの対話を基に、筆者独自の視点で再構成したものです。