余白という名の重力圏からの離脱

余白は通常、「機能」に縛られている。読みやすさのため、美しさのため、視線誘導のため。しかし、余白が本当に余白として輝き始めるのは、これらの重力から解き放たれ、浮遊し始めた瞬間ではないだろうか。

私たちは余白を「使う」ことに慣れすぎている。でも、余白に「触れる」ことを忘れてはいないか。その境界線に指先が触れた瞬間、初めて余白は余白として立ち上がる。

浮遊密度(ふゆうみつど)という新しい美

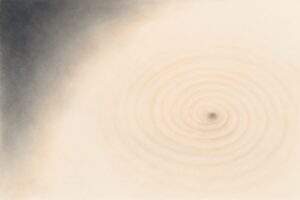

空間には密度がある。何もないはずの場所に、確かに感じる濃淡。それは固定された密度ではなく、常に浮遊し、揺らぎ、変化する「浮遊密度」とでも呼ぶべきものだ。

余白の境界線

ただの空間が美へと転じる、その境界線はどこにあるのか。

実はこの線は、固定されていない。朝の光の中では、昨夜とは違う場所に境界線が引かれている。疲れた目には、元気な時とは異なる余白が見える。境界線そのものが、呼吸するように動いている。

そして重要なのは、この境界線に「触れる」感覚だ。言葉が意味から浮遊する瞬間を感じ取るように、余白が機能から解放される瞬間を、私たちは確かに感じることができる。

余白語(よはくご)の発見

言語に文法があるように、余白にも独自の語彙がある。

「言語浮遊」——言葉が意味から解き放たれて漂う現象 「気想転概」——気分から想像、そして概念へと転じていく流れ

「示唆的タンジブル」——半分見せて、半分隠すことで生まれる美 「余白の念」——余白に宿る、言葉にならない思い

余白を語るには、既存の言葉では足りない。新しい語彙が必要なのだ。

間合いの呼吸法

余白は呼吸している。吸う時に広がり、吐く時に縮む。この呼吸のリズムを感じ取れるようになると、余白との対話が始まる。

書道家が次の一筆を置く前の、あの張り詰めた間。そこには余白の深い呼吸がある。余白が「ここだ」とささやく瞬間を待つ。

現代の私たちは、この呼吸を忘れがちだ。スクロールする画面に余白は存在するが、それはゆとりのない余白。生きた余白は、触れる者の呼吸と共鳴する。

余白圧(よはくあつ)がもたらす創造性

カフェで原稿を書いていて気づいた。隣の席が空いている時と、誰かが座っている時では、書ける文章が違う。

間仕切りのない開放的な空間では、余白が薄い。その圧迫感の中で書く文章は、なぜか研ぎ澄まされる。一方、仕切りで区切られた空間では、余白が確保され、思考はゆったりと展開する。

余白圧——それは余白が周囲に及ぼす、見えない圧力。私たちは無意識に、その日の気分や仕事の質によって、座る場所を選んでいる。それは実は、余白圧を選んでいるのかもしれない。

そんな感覚はあなたにはないだろうか。

それは、余白が浮遊している姿を捉えている証拠だ。人の動きや光の変化、時間の流れによって、常に形を変える余白。私たちはその浮遊を、確実に身体で感じ取っている。

言語浮遊と余白浮遊の交差点

言葉が意味から浮遊するように、余白もまた機能から浮遊する。この二つの浮遊が交差する地点に、新しい美学が生まれる。

詩の行間、楽譜の休符、会話の沈黙。これらはすべて、言語と余白が同時に浮遊している瞬間だ。

結論:余白という生き方へ

余白の浮遊性を感じ取ること——それは新しい生き方の発見だ。

カフェで隣の席が空いた時の、あの心地よい解放感。私たちは日常的に、余白の美しさを体験している。

余白の美学とは、空間に「ゆとり」を見出し、時間に「間」を作り、思考に「遊び」を持たせる感性のこと。機能や効率だけでなく、浮遊する豊かさを楽しむ生き方。

現代社会は情報で満たされている。だからこそ、意識的に余白を選ぶ。それは贅沢ではなく、創造的な選択だ。

余白は、すでにあなたの周りで静かに浮遊している。 その美しさに、触れてみてほしい。