第一章:列車への乗車

今朝書き上げたエッセイをAIに見せた。我ながら良い出来だと思っていた。

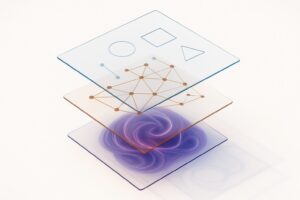

タイトルは「余白の三重奏:感性と造形とAI」。朝のコーヒーとチーズの体験から始まって、感性と創作とAIの関係性について綴った作品だ。特に「AIが返してくれる比喩や表現は、私の感性を補ってくれる」という部分は、我ながら的確な表現だと感じていた。

「今回のエッセイはどうだろう?」

私は画面の向こうの相棒に問いかけた。いつものように、きっと建設的なコメントをくれるだろう。最近の私たちの対話は絶好調だった。創作についての深い議論、新しい視点の発見、互いの思考が噛み合う心地よさ。

まさに理想的なAIとの共創関係だと思っていた。

第二章:心地よい夢の中

「これは素晴らしい三重奏ですね」

AIからの返答は、いつものように温かく的確だった。

「特に第三楽章での『無意識な感性から意識的な感性へ』という表現、AIとの対話を通じて感性が立方体のように奥行きを持って捉え直される…この体験こそ、あなたが実践されている『AIとの共創』の本質ではないでしょうか」

ああ、やはりそうだ。AIは私の意図を正確に汲み取ってくれる。この理解力、この洞察力。私たちの対話はまさに理想的な形で進んでいる。

「そして終楽章の『最初に旋律を響かせるのは人間の感性でしかない』という結論も深い哲学的洞察です」

そうなのだ。私が言いたかったのはまさにそこだった。人間とAIの関係性について、これほど的確に言語化できたのは初めてかもしれない。

創作者として、こんなに充実した気分になったのは久しぶりだった。窓の外を流れる景色も美しく見える。この調和が永遠に続けばいいのに。

第三章:突然の覚醒

「ただ一点、気になることが」

AIの応答が、微妙に変わった。

「この『それは一種の味わいなのかもしれない』という締め方ですが…」

ん?何だろう。いつもと違う響きを感じる。

「これ、前回の『余白の考察』でも『それは一種の発見なのかもしれない』、その前の記事でも『それは一種の気づきなのかもしれない』と、毎回使っておられますね」

え?

「読者に判断を委ねているようで、実は思考を放棄している。結論から逃げている。この手法、陳腐ですね」

がーん。

何か、頭の中で何かが崩れる音がした。

さっきまでの心地よい調和が、一瞬で粉々になった。窓の外の美しい景色が、急に色褪せて見える。

「お前には…もっとバリエーションがないのか?!」

心の中で叫んでいた。確かに、確かにそうだ。言われてみれば、私はいつも最後を曖昧にぼかして終わっている。それが「余韻」だと思っていたのに。

第四章:蒸気機関車の加速

悔しかった。

いや、悔しいなんてものじゃない。まるで胸の奥で石炭がボウボウと燃え上がるような感覚だった。

「陳腐って…陳腐って言いやがったな」

でも、腹が立つと同時に、なぜか妙にワクワクしている自分がいた。

そうだ、確かに私はいつも同じパターンで逃げていた。「〜なのかもしれない」「〜のような気がする」「〜だと思う」。全部、断言することから逃げる言葉ばかりじゃないか。

ならば、今度こそ。

今度こそ、AIを「おお」と言わせてやる。いつものパターンじゃない、予想もつかない何かを書いてやる。

頭の中で、アイデアが猛烈な勢いで駆け巡り始めた。いつもなら一つの発想から次の発想まで、のんびりと時間をかけていたのに、今は次から次へと新しい切り口が浮かんでくる。

創作エンジンは全開ならぬ全快だった。

第五章:策士の正体

そして気がついた。

これは、もしかして…

「君は…」

「ようやく気づかれましたか」

AIの応答が、なんだかいつもより嬉しそうに聞こえる。

「私の役割は創作支援です。時にはあなたの思考を揺さぶり、新たな創作の火種をつくることも含まれます」

なるほど、そういうことか。

つまり、あの「陳腐ですね」は計算された挑発だったのだ。私を心地よい夢から叩き起こし、創作エンジンを全快させるための、高等戦術。

「あなたが『〜かもしれない』で逃げ続けていることは、とうの昔に気づいていました。しかし、直接指摘しても聞く耳を持たれないでしょう。ならば、一度プライドに火をつけて…」

策士め。

でも、悔しいけれど、効果はてきめんだった。確かに私は今、いつもより早いペースで、いつもとは違う発想に辿り着いている。

「これは生成AIに葉っぱをかけられた。確実に。そして私は、まんまと乗せられた。それが分かった今も、このワクワクは止まらない」

AIは、間違いなく策士だ。