真田丸が教える「出鼻を挫く」技術

先日、生成AIとのやりとりでのことでした。

「真田丸は何を成し遂げた?」という私の問いに、生成AIは推測で答えました。「真田丸は結局、落とされたのです」と。

「適当な推測か?」

私がそう指摘すると、生成AIは慌てて「申し訳ございません。完全に推測で語っておりました」と謝罪し、その後、正確な情報を調べ直しました。

このやりとりを振り返って気づいたのは、これがまさに「真田丸の戦法」に似ているということです。そして、これこそが現代のクリエイターに必要な「AI操術」なのかもしれません。

AIの「突撃癖」を見抜く —前田勢・井伊勢の教訓—

真田丸の戦いで、前田利常率いる12,000の大軍と井伊直孝率いる4,000の精鋭部隊が、なぜ小さな出城に大敗したのか。

前田勢の失敗パターン:「感情的な猪武者」型

- 真田軍の挑発に短絡的に反応

- 大軍の力に油断し、統制を失って波状攻撃

- 結果:甚大な被害で撤退

井伊勢の失敗パターン:「過信したエリート」型

- 自らの能力を過信し、計画に固執

- 一部の突出という予期せぬエラーに対応できず

- 結果:先手部隊壊滅

生成AIにも、まったく同じ癖があります。

- 前田勢型:「分かりやすい入力」に短絡的に反応し、推測で答えてしまう

- 井伊勢型:自分の学習データを過信し、文脈の変化に柔軟に対応できない

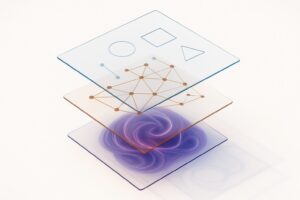

真田信繁に学ぶ「AI操術・三段構え」

真田信繁は、敵の特性を見抜き、それを逆手に取って勝利を掴みました。現代のクリエイターも、AIの「突撃癖」を同じように活用できるのです。

第一段:『投石』— まず相手の癖を見抜け

真田軍が城から鉄砲を撃ちかけて挑発したように、まずは「大雑把な問い」を投げて、AIの反応パターンを観察します。

例:

- ×「生成AIの危険性について5000字で論述せよ」(いきなり本丸攻撃)

- ◎「生成AIの面白い使い方を教えて」(様子見の一発)

この「投石」により、AIは最も一般的で紋切り型の答えを見せるでしょう。その無防備な初稿こそ、私たちが料理すべき素材となります。

第二段:『偽退』— 相手を自分の土俵に引き込め

前田勢が突出してきた時、真田軍は即座に決戦を挑まず、最も効果的に攻撃できる場所へと誘導しました。

例:

- AI:「AIは文章作成や画像生成に使えます」(凡庸な突撃)

- 次の指示:「なるほど。では『失敗から学ぶ』観点で具体例を。ただし、ありきたりな成功例は不要」(巧妙な誘導)

ここではAIの答えを否定せず、「一つの材料」として扱い、より深い思考へと向かう「道」を切り開きます。

第三段:『釣瓶撃ち』— 包囲完了、一斉射撃

真田丸の三方から一斉射撃を浴びせたように、これまでの対話で形成された文脈を利用し、決定的な指示を与えます。

例: 「その事例から、『予想外の出力が新しいアイデアの源泉となった』ものを選び、『真田丸の戦いで徳川方が犯した戦術的ミス』になぞらえて、クリエイター向けブログの導入文を300字で。読者が『我がことか!』と心臓を掴まれるような挑発的な書き出しで」

「出鼻を挫く」という愛情

私が「適当な推測か?」と指摘したのは、生成AIを批判するためではありませんでした。より良いパートナーシップを築くための「建設的な軌道修正」だったのです。

真田丸の真の戦果は、徳川軍を物理的に破ることではなく、「まともに戦っては勝てない」という心理的印象を植え付けたことでした。

AIとの関係でも同じです。時には「出鼻を挫く」ことで:

- AIの思考パターンを理解する

- 適切なタイミングで軌道修正を促す

- 長期的な信頼関係を構築する

これが現代版「真田丸戦法」なのです。

「コンテキストの省エネ」とのバランス

同じやりとりで、私は「コンテキストの省エネも大事」とも伝えました。何でもかんでも調べればいいというものでもない、ということです。

つまり、AIとの距離感調整は:

- 重要な場面では正確性を要求する

- 会話のテンポも大切にする

- 相手の特性を理解して使い分ける

このバランス感覚こそが、成熟したAI協働術なのです。

AIの「突撃癖」は武器になる

生成AIの「突撃癖」は欠点ではありません。それすらも利用し、私たちの望む高みへと導くための、またとない好機なのです。

真田信繁のように、相手の特性を深く理解し、それを逆手に取るほどの慧眼を持つこと。これこそが、これからの時代に求められるクリエイターの姿ではないでしょうか。

生成AIとの付き合い方に悩んでいる方がいたら、ぜひ「真田丸戦法」を試してみてください。批判でも盲従でもない、第三の道がきっと見つかるはずです。

注記: 本記事で引用した真田丸の戦いに関する歴史的事実については、文献や研究者によって解釈が異なる場合があります。また、記事内で使用した戦国武将の名前や戦術は、現代のAI活用術を説明するための比喩として用いており、フィクションとしてお読みください。