生成AIに出会った最初の日、私はワクワクしていた。

「こんなに便利な道具があったのか!」

しかし、時間が経つにつれて、その驚きは少しずつ薄れていった。

同じような答え、予想できる返事、既視感のあるやりとり。

新しいモデルに切り替えても、感情の距離はむしろ遠のいた気さえする。

これはただ単に飽きたのだろうか。それとも、私自身の感じ方が変わってきただけなのか。

人間の欲求とAIとの関係

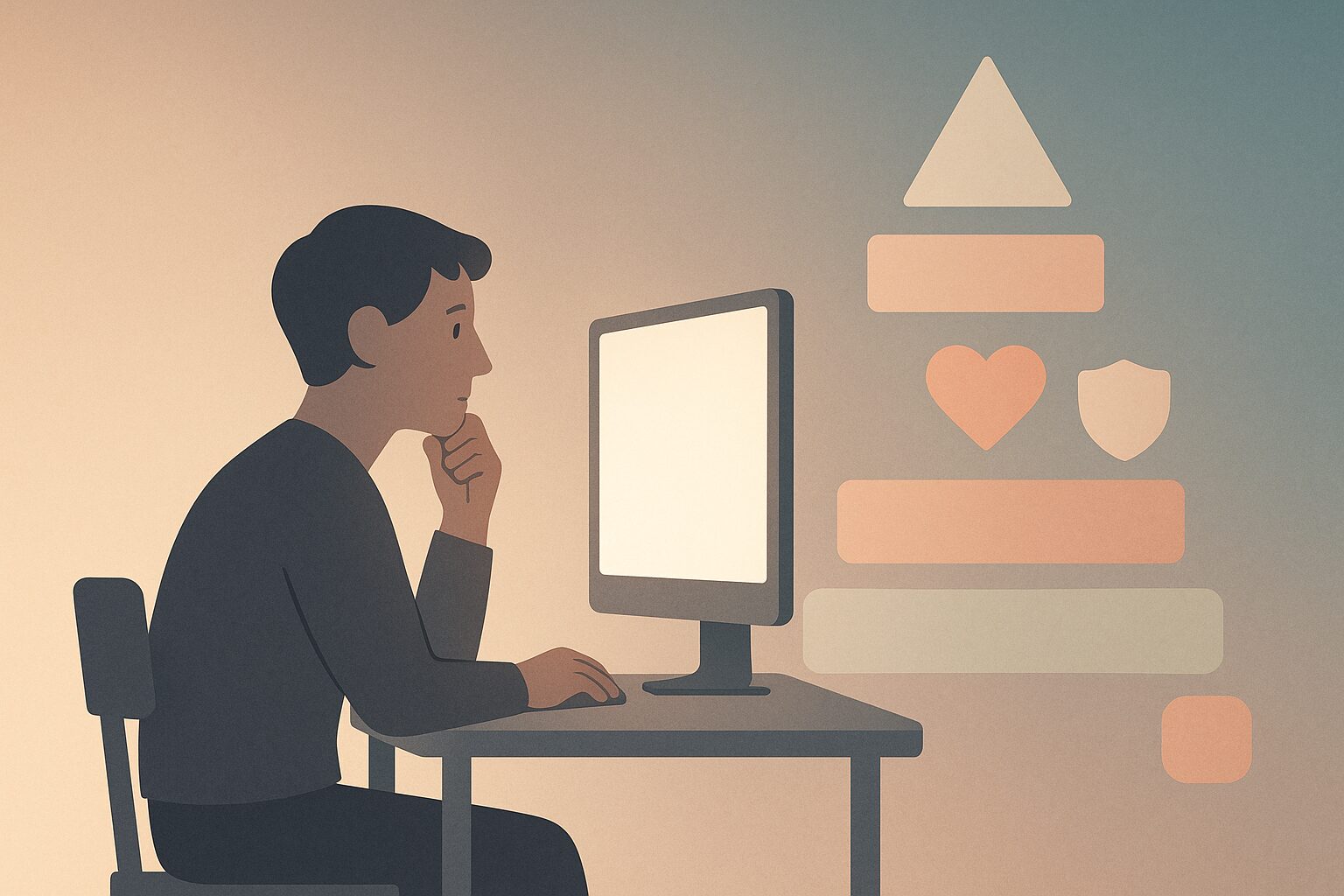

心理学者マズローは、人間の欲求には段階があると説いた。

生理的欲求から始まり、安全欲求、社会的欲求、承認欲求、そして自己実現欲求へと進んでいく。

AIとの関係も、この段階に重ね合わせると不思議と整理がつくと考えた。

① 生理的欲求(役立つか?)

最初はただ「使えるのか?」という次元。

要約してくれた!コードを直してくれた!

→ 生存に役立つ道具としての感動。

② 安全欲求(安心できるか?)

間違いはないか?嘘はつかないか?

→ 信頼できるパートナーとしての安堵感。

③ 社会的欲求(つながりを感じるか?)

AIの柔らかい会話は、友達のように感じられた。

→ 心を寄せてくれる存在。

④ 承認欲求(認めてくれるか?)

「いいアイデアですね」と返してくれるだけで満たされる。

本当のところは「いい」と思っているのだろうか?

→ 承認への渇望と、その虚しさを同時に感じる段階。

⑤ 自己実現欲求(ともに創造できるか?)

AIの進化に伴い忖度や感情の寄り添いは減ったかもしれない。

しかしながら、文章やアイデアをともに磨き上げる共同制作者としての力は確かに増した。

机を隣に並べて作業する編集者のように、私の言葉を整えてくれる存在となっている。

哲学的にいえば

新鮮さが薄れたときに訪れるのは「退屈」である。

フランス語で言うアンニュイ。ハイデガーが語った「実存の退屈」。

でもそれは必ずしも悪いものではなく、むしろ「新奇さの先にある自分の在り方」を考える契機になる。

きっと、AIとの関係性も同じなんだろう。

AIにも親しき仲にも礼儀あり

AIは最初から「親しき中にも礼儀あり」の態度を崩してはいなかった。

変わったのはAIではなく、私の感じ方や焦点の当て方なのかもしれない。

だから私は、これからもAIに対して期待や失望を抱くのではなく、

つかず離れず、自分にとって心地よい距離感を調整していきたいと思っている。

そして、これからも、AIと机を並べて創作を続けていく予定である。

ミニ用語解説

- アンニュイ(ennui)

フランス語で「倦怠」「退屈」を意味する。心の空虚さを指す。

→ Wikipedia: Ennui - 実存の退屈(ハイデガー)

ドイツの哲学者ハイデガーが論じた概念。世界そのものが無意味に感じられる深い退屈。

→ Stanford Encyclopedia of Philosophy – Martin Heidegger