序章:AI共創リテラシーの定義

「何かしっくりこない」

生成AIに記事の推敲を依頼した時、そう感じた。論理的には完璧、表現も美しい。それなのに、どこか他人が書いたような、自分の言葉じゃない感覚が残る。

この違和感こそが、AI共創リテラシーの出発点だった。

AI共創リテラシーとは、AIを単なる道具として使うのではなく、創造的なパートナーとして協働しながら、自分の主体性と独自性を保ち続ける能力のことである。

技術的なスキルだけではない。むしろ、自分自身の状態を理解し、AIとの適切な距離感を保ち、時には競い合いながら、最高のアウトプットを生み出す「新しい時代の知的生活の作法」なのだ。

第1部:基礎編 – 知っておくべき3つの前提

1. AIは対話のパートナー(道具を超えた存在)

ある日、AIに5回連続で修正依頼を出していた時、気がつくと画面に向かって「また修正をお願いしてしまって、ごめんね」とつぶやいていた。

機械だとわかっているのに、なぜか謝罪の言葉が口をついて出る。この奇妙な感覚は、多くのAI利用者が経験する現象だ。

AIは単なる検索エンジンでも、自動化ツールでもない。対話を重ねることで、思考を深め、新しい視点を獲得できる「知的なスパーリング・パートナー」なのである。

「今日はどんなことを一緒に考えようか」—そんな気持ちでAIに向かう時、最も創造的な共創が始まる。

2. 完璧を求めない関係性(70%の出力を100%へ)

AIが生成する文章を「完成品」だと思うと失望する。しかし「70%の下書き」だと捉えると、急に可能性が広がる。

私の経験則では、AIの初回出力は常に70点。論理は通っているが、魂が入っていない。データは正確でも、体温が感じられない。

残りの30%—それは人間にしか埋められない領域だ。個人的な体験、微妙な感情のニュアンス、読者への想い。この30%を加えることで、初めて100%の価値ある成果物になる。

「AIは70%までは瞬時に連れて行ってくれる。残り30%で勝負が決まる」

この前提に立つと、AIへの過度な期待も、過度な失望もなくなる。

3. 検証責任は人間にある(ファクトチェックの習慣)

AIが提示した情報を記事の根拠として使おうとした時、念のため一次資料を確認したら、微妙に解釈が異なっていた。文脈によって意味が変わる情報を、AIが一面的に捉えていたのだ。

AIの知識は膨大だが、完璧ではない。特に最新情報や、文脈に依存する微妙な判断については、必ず人間の検証が必要だ。

私が実践している検証の3ステップ:

- AIの回答を「仮説」として受け取る

- 重要な数値や事実は一次資料で確認

- 自分の経験や直感と照らし合わせる

この習慣が、AIとの健全な関係を築く土台となる。

第2部:実践編 – 身につけるべき4つのスキル

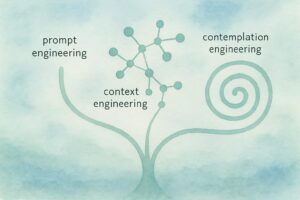

1. プロンプトの解像度を上げる力

「この内容を整理して」と「読者が共感できるよう、体験談を交えながら構成を提案して」—同じAIでも、出力の質は天と地ほど違う。

プロンプトの解像度を上げるコツ:

- 文脈の共有:「前回の議論を踏まえて、さらに深掘りしたい」

- 期待する方向性:「論理的な正しさより、実体験からの気づきを重視して」

- 避けたい要素の明示:「一般論ではなく、具体的な事例を中心に」

最初は長いプロンプトになっても構わない。対話を重ねるうちに、AIとの「共通言語」が生まれ、短い指示でも伝わるようになる。

2. 違和感を言語化する力

「何か違う」—この感覚を、具体的な修正指示に変換できるかが分かれ目だ。

違和感の言語化トレーニング:

- 「堅すぎる」→「もっとカジュアルに、友達に話すような口調で」

- 「ありきたり」→「一般論じゃなく、もっと具体的な場面を想定して」

- 「論理的すぎる」→「感情の動きが見える表現を増やして」

最初はうまく言語化できなくても、「ここの部分が特に違和感がある」と場所を特定するだけでも前進だ。この積み重ねが、AIとの対話力を磨いていく。

3. 文脈を保持・発展させる力

長い対話の中で、AIは時として文脈を見失う。しかし、これを逆手に取れば、思考を整理する絶好の機会になる。

文脈保持のテクニック:

- 定期的な要約:「ここまでの議論をまとめると…」

- 論点の明確化:「今、私たちが解決しようとしているのは…」

- 次のステップの提示:「この前提で、次は○○について考えたい」

人間が文脈の番人となることで、AIとの対話はより深く、より生産的になる。

4. 成果物を自分の声に変換する力

AIの出力をそのまま使うと、どこか他人事のような文章になる。これを「自分の声」に変換する力こそ、AI時代の必須スキルだ。

私の変換プロセス:

- 一度声に出して読む:違和感のある箇所が自然に見つかる

- 自分の実体験と照らし合わせる:理論と経験のズレを見つける

- 読者の顔を思い浮かべる:この人に伝わるだろうか?

- 時間を置いて再読:客観的な目で自分の文章を見直す

この変換作業を通じて、AIの論理性と人間の感情が融合した、唯一無二のコンテンツが生まれる。

第3部:応用編 – 実践者のワークフロー

1. 自分のコンディションをメタ認知してAIを使ってみよう

朝の2時間、私の頭が最も冴えている時間。この時、AIに記事の論理構成をチェックしてもらうと、瞬時に穴を見つけ、修正できる。

これは偶然ではなかった。認知科学の研究によれば、人間の分析的思考力は午前中にピークを迎える。この「認知的最適化」を意識すると、AI活用の質が劇的に変わる。

自分の状態に応じたAI活用法:

高覚醒状態(朝一番、休憩後)

- AIを批判的検証のパートナーに

- 論理構成の精査

- ファクトチェックの徹底

創造的疲労状態(午後、軽い疲れ)

- AIとのブレインストーミング

- 新しい切り口の探索

- 意外な組み合わせの発見

過度の疲労状態(深夜、締切直前)

- AIの使用を控える勇気

- 簡単な整理作業のみ

- 重要な判断は翌日に

「AIのパフォーマンスは、使い手の状態を映す鏡である」—この真実に気づいた時、私のAI活用は新しい段階に入った。

2. 加速と余白の使い分け

すべてを高速化すれば良いわけではない。AIとの共創にも、緩急のリズムが必要だ。

加速モード(スピード重視)

- 議事録の作成

- データの整理

- 定型文書の生成

- 情報収集の初期段階

余白モード(じっくり熟成)

- ブログ記事の核となるメッセージ

- 重要な意思決定

- クリエイティブな企画

- 自分の哲学を反映させる文章

判断の基準はシンプル。「これは私でなければ書けないものか?」

YESなら余白モード。一度AIの提案を受け取った後、散歩をしたり、一晩寝かせたりする。すると不思議なことに、当初は見えなかった改善点や、自分らしい表現が浮かび上がってくる。

NOなら加速モード。AIの力を借りて、素早く形にしていく。

この使い分けができるようになると、時間という資源を最も価値ある部分に集中投下できるようになる。

3. 競争して共創する

「AIがこんなに良い文章を書くなら、私はもっと『私にしか書けない』ものを書きたいと思う」

AIに対して、ちょっとした競争心を持つ。これが意外に大切だ。

健全な競争心の効果:

私とAIの「リテラシーの投げ合い」:

- AIが5つのアイデアを出す→私は違う角度から6つ出してみる

- AIが論理的な構成を提案→私は感情に訴える構成で対抗

- AIが一般的な結論を出す→私は個人的な体験から反証を試みる

この知的なスパーリングを通じて、お互いの出力が研ぎ澄まされていく。

「AIすごいな…でも負けたくない」—この小さな闘争心が、自分の創造性に火をつけてくれる。

時には「それくらい、私にも思いつくよ」と心の中でつぶやく。時には「AIの発想には脱帽だ」と素直に認める。この感情の動きそのものが、成長の原動力になる。

競争は敵対ではない。切磋琢磨の関係が、1+1を3にも4にもする。AIに甘えず、AIに負けない—そんな気概も、共創には必要なのだ。

結論:新しいリテラシーとしての生き方

AI共創リテラシーとは、技術的なスキルを超えた「新しい時代の知的生活の作法」である。

それは、違和感を大切にし、主体性を保ち、創造性を守りながら、AIとの健全な関係を築いていく能力。自分のコンディションをメタ認知し、加速と余白を使い分け、時にはAIと競い合いながら、共に成長していく姿勢。

私たちが今築いている共創のあり方が、次世代のAI関係性のモデルになる。だからこそ、依存でも拒絶でもない、第三の道を模索し続ける必要がある。

「自分が最高のコンディションの時こそ、AIの真価を引き出せる」

この気づきを胸に、今日もAIとの対話を始める。それは単なる効率化のためではない。自分自身の可能性を広げ、まだ見ぬ創造性を開花させるための、かけがえのない機会なのだから。

AIとの共創は、私たちに新しい問いを投げかける。「人間にしかできないこととは何か」「私らしさとは何か」—その答えを探す過程こそが、最も価値ある学びなのかもしれない。

※本記事は筆者の実体験を中心に構成しています。