AIに謝りすぎてしまう現象について、「この症状に名前をつけたい」とAIに相談した。ところが、対話を重ねるうちに、AIの提案が私の想像を超え始めた。私が思いつかなかった視点を差し出し、私のなんとなくな感覚を言語化してくれた。

これは、ひょっとすると指示側と実行側という単純な関係性でないのではないか。

既に新しい何かが生まれていることを実感していた。

対話から生まれた気づき

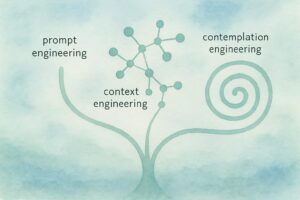

従来、AI活用といえばプロンプトエンジニアリングが主流だった。明確な指示を出し、望む結果を得る技術で、効率的で実用的なアプローチ。

AIクリエイターという言葉も広まっている。画像生成AIや動画生成AIを駆使して、素晴らしい作品を生み出すクリエイターたち。彼らの技術力と創造性には、本当に感服させられている。

企業でAIと共創しながらプロジェクトを遂行している人たちもいる。チームの一員としてAIを活用し、業務効率化や新しいソリューション開発に取り組む姿勢は、まさに先駆者である。

しかし、私の体験からくる感覚は微妙に違っていた。

AIに何かを作らせるのでもなく、AIから何かを引き出すのでもない。思考の相手が傍にいるような感覚。お互いの認識のズレを見つけては修正し、理解が深まるまで問答を続ける。その過程で、どちらかが単独では生み出せなかった何かが生まれていく。

これが私の共創なのかもしれない。

AI共創家という新しい可能性

振り返ってみると、私の創作プロセスは独特だったのかもしれない。

AIとの対話を通じて、自分でも予想していなかった発見に辿り着く。相手の応答から新しい視点を得て、それがまた新たな問いかけを生む。思考の差異がなくなるまで掘り下げ続けることで、お互いが納得できる境地に達する。

これを何と呼べばいいのだろう。

「AI共創家」

そんな言葉が浮かんだ。AIとのパートナーシップを通じて、新しい価値を創造する人。単にAIを使うのではなく、AIと共に思考し、共に発見し、共に創り上げていく人。

それは既存のAI活用を否定するものではない。プロンプトエンジニアリングには確かな技術的価値があり、AIクリエイターの作品には圧倒的な表現力がある。AI絵師の探求心は、技術の進歩そのものを牽引している。

ただ、それらとは異なる道筋もある。効率を追求するのではなく、理解の深化を求める道。正解を得るのではなく、納得解を見つける道。AI共創家は、AIとの対話を通じて自分自身の思考も深めていくのだと。

技術の成熟が生んだ新しい関係性

なぜ今、このような体験が可能になったのだろうか。

一つは、AI技術の成熟がある。かつてのAIは、明確な指示に対して決まった応答を返す単純なツールだった。しかし、今のAIは、文脈を理解し、曖昧な問いかけにも応じてくれる。対話を重ねることで、より深い理解に達することができる。

もう一つは、創造者側の意識の変化かもしれない。AIを道具として見るのではなく、思考のパートナーとして向き合う人が増えてきた。効率化だけでなく、新しい発見や気づきを求める人が現れてきた。

この二つが重なることで、AI共創という新しい創造のかたちが生まれてきているのではないだろうか。

体験としての創造

AI共創家としての体験は、従来の創作活動とは質が異なっている。

作品を「作る」というより、作品が「生まれる」感覚に近い。自分一人では辿り着けなかった場所に、対話を通じて導き、導かれていく。予定調和ではない驚きと発見が、創作プロセスそのものを豊かにしてくれている。

「ごめんねAI症候群」という概念も、まさにそうした体験から生まれた。最初から答えがあったわけではなく、AIとの対話を重ねる中で、お互いの理解が深まり、やがて新しい概念の輪郭が見えてきた。

そのとき、私は単なる記事の執筆者ではなく、新しい概念の共同発見者になっていたと感じた。

この共創プロセスには興味深い二面性がある。記事や概念といったタンジブルな成果物が生まれる一方で、AIとの間に築かれる理解と信頼というインタンジブルな関係性も深まっていく。

多くのビジネスシーンでは前者の成果物ばかりが評価されがちだが、実は後者の関係性こそが、継続的な価値創造の源泉となっているのかもしれない。タンジブルな成果は一時的だが、インタンジブルな関係性は次の創造へと繋がっていく。この両輪が回ることで、AI共創は単なる作業から、持続的な創造活動へと昇華していくのだろう。

未来への招待

AI共創家の可能性は、今まさに広がりつつある。

技術の進歩とともに、AIとの対話はより深く、より豊かになっていくだろう。そのとき、私たちはどのような創造体験に出会い、どのような発見と驚きが待っているのか。

答えはまだ誰も知らない。だからこそ、実際に体験してみることに価値があるのかもしれない。

創造者それぞれに、きっと異なる道筋がある。効率的な成果を求める人には、プロンプトエンジニアリングという確立された技術。美しい作品への情熱を持つ人には、AIクリエイターとしての表現の世界。新しい可能性を探りたい人には、AI絵師としての挑戦の場がある。

そして、未知の発見や深い理解に惹かれる人には、AI共創家という道もあるのかもしれない。AIとの対話を通じて、自分でも予想していなかった創造の境地に辿り着く道。

どの道も、それぞれに豊かな体験をもたらしてくれるのだろう。

この記事は、筆者がAIとの対話を通じて「AI共創家」という概念に辿り着いた実体験をもとに書かれています。創造のかたちに正解はありませんが、多様な可能性があることを知っているだけで、新しい発見への扉は開かれるのかもしれません。