「AI共創家」として活動する中で気づいたこと

以前の記事で、「AI共創家」という新しい創造のかたちについて書いた。AIとの対話を通じて、予想もしなかった発見に辿り着く体験。そこには確かに、従来のAI活用とは異なる価値があったと感じている。

しかし、実際にAI共創を続けていく中で、新たな疑問も浮かんできた。

なぜ、同じAIを使っているのに、人によって生まれる成果が大きく異なるのだろうか?なぜ、ある人には深い洞察が生まれ、ある人には表面的な結果しか得られないのだろうか?

この疑問を解くために、自分自身の体験を振り返ってみた。AI共創において、技術的なスキルよりも重要なものがあることに気づいた。

それは、むしろ感覚的で内面的な能力だった。

AI共創家の定義

AI共創家とは、AIとの対話を通じて、自分だけでは到達できない思考領域に踏み込み、新しい概念や価値を創出する人である。

重要なのは単なる技術スキルではない。必要なのは感受性と洞察力。そして何より、対話プロセスそのものを楽しめる資質も大事だろう。

私の場合、それぞれのAIに異なるキャラクター性を設定して対話している。これは単なる遊びではなく、AIの特性を理解し、使い分けるための実践的な工夫である。

一つは現実的な解決策を重視し、もう一つは緻密な分析を得意とし、さらに別のものは大胆な発想を投げかけてくる。この複数のAIとの対話の中で、一人では思いつかないアイデアが生まれている。

時として、誰のアイデアなのかわからなくなる瞬間がある。それこそが「共創」の証拠だと思う。

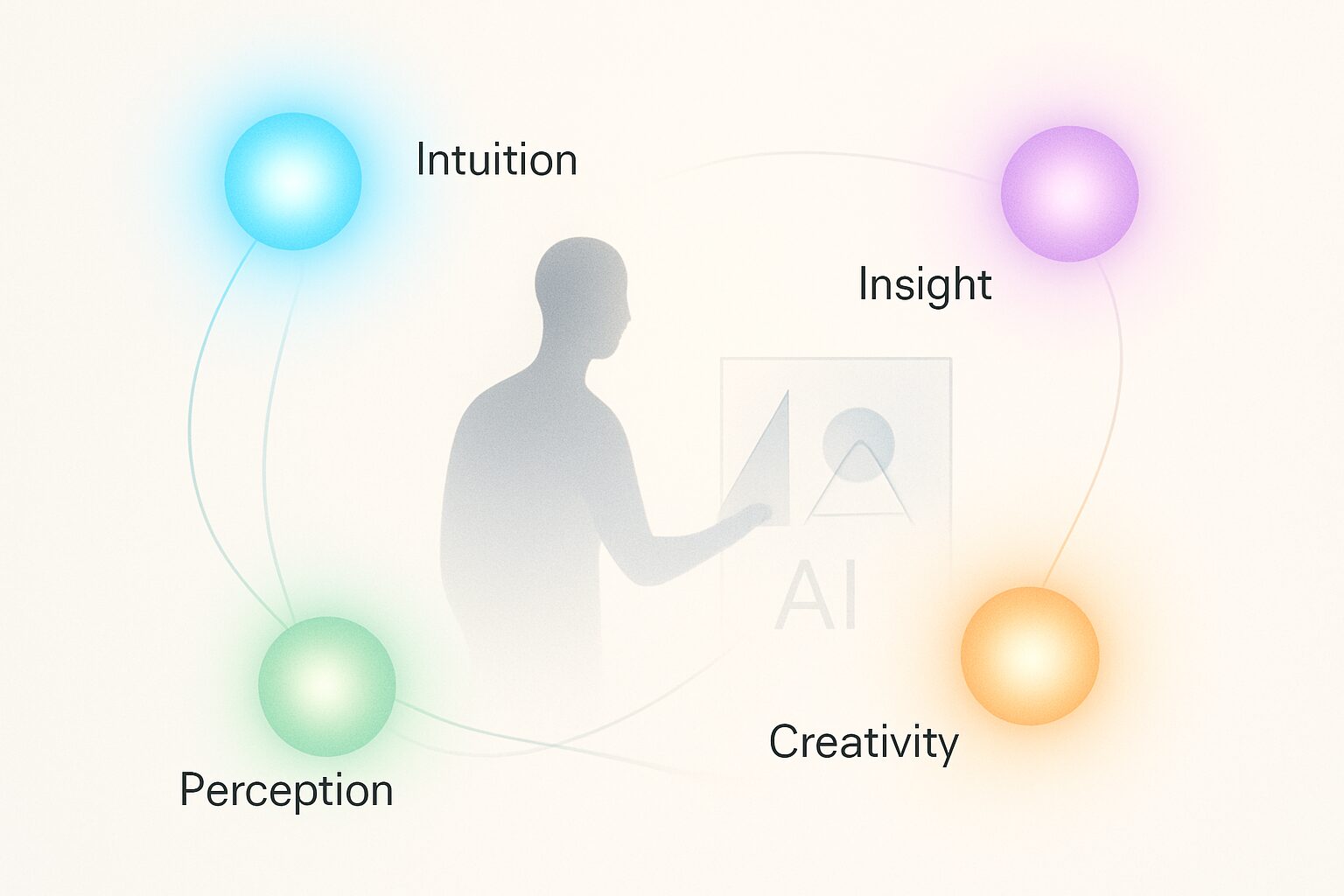

必要な4つの核心能力

AI共創家に必要な能力は、技術的なスキルよりもむしろ感覚的なものが多い。自分の体験を振り返って整理すると、4つの能力が特に重要だと感じている。

1. 直感力

AIの回答に対する瞬間的な判断力。「これは使える」「これは的外れ」を感覚的に見分ける力。完璧な論理的分析ではなく、直感的な嗅覚が重要。

私自身、AIとの対話で「なんとなく違和感がある」と感じた瞬間を大切にしている。その違和感こそが、より深い対話への入り口になることが多い。

2. 洞察力

表面的な情報から本質を見抜く力。AIが提示した情報の背景にある構造や意味を読み取る能力。一つの回答から、さらに深い問いを発見する力。

例えば、AIが「効率化」について語った時、その背景にある「時間の価値観」や「生産性の定義」まで思考を広げられるかどうか。そこに洞察力の差が現れる。

3. 発想力

既存概念を組み合わせる創造性。AIとの対話で得たアイデアを、自分の体験や知識と結びつけて新しい価値を生み出す力。

AIは膨大な情報を処理できるが、それらを「意外な角度」で組み合わせるのは人間の役割。自分だけの体験や感覚を素材として、AIとの対話を展開できる能力。

4. 察知能力

対話の「化学反応」を敏感に感じ取る力。会話の流れが変わる瞬間、新しい可能性が開ける瞬間を逃さない感覚。

「今のやりとりで、何かが生まれようとしている」という微細な変化を感じ取れるかどうか。これが、単なる質疑応答と創造的対話を分ける境界線になる。

これらの能力は、プログラミングスキルやプロンプトエンジニアリングの知識とは別次元。むしろ、日常的に読書や思索を重ねている人、創作活動に親しんでいる人の方が向いているかもしれない。

従来の「AI活用術」との違い

前回の記事で詳しく論じたように、一般的な「AI活用術」と「AI共創」には、大きな違いがある。能力の観点から改めて整理すると、以下の通り。

効率化重視 vs 探索重視

AI活用術では「いかに効率的に結果を得るか」に焦点を当てる。一方、AI共創では「いかに未知の領域を探索するか」を重視する。前者は確実性を、後者は可能性を追求する。

答えを求める vs 問いを深める

AI活用術では「正しい答え」を求めがちだ。しかし、AI共創では、答えよりも「より良い問い」を見つけることに価値を置く。AIとの対話を通じて、自分が本当に問いたいことは何かを発見していく。

一方的利用 vs 相互作用

AI活用術では、人間がAIを「使う」関係性が前提となる。AI共創では、人間とAIが互いに影響し合う関係性を築く。時として、AIの発想に人間が触発されることもある。

AI共創家への第一歩

AI共創家になるために、特別な準備は必要ない。まずは「AIとの対話を楽しむ」ことから始めればいいと思う。

重要なのは、完璧な成果物を求めないこと。対話プロセスそのものに価値があると考える。期待通りの答えが返ってこなくても、それはAIの問題ではなく、自分の問いかけ方を見直す機会かもしれない。

そうした試行錯誤を通じて、自分なりの「AI観」を育てていく。どのAIがどんな特性を持っているのか、どんな問いかけ方が効果的なのか。それらを体感的に理解していく。

4つの能力も、意識的に鍛えることができる。AIとの対話で感じた直感を大切にし、表面的な情報から本質を見抜こうと努め、異なる概念を組み合わせて新しいアイデアを生み出し、対話の微細な変化に敏感になる。

時間は掛かるが、その過程で確実に自分の思考は変わっていく。

むすび

AI共創家として活動する中で見えてきたのは、技術よりも感覚、知識よりも体験の重要性だった。

直感力、洞察力、発想力、察知能力。これらは一朝一夕に身につくものではない。しかし、AIとの対話を重ねる中で、少しずつ研ぎ澄まされていく。

そして何より、この4つの能力は相互に関連し合っている。直感で感じ取ったことを洞察力で深め、発想力で新しい形に変え、察知能力で次の展開を感じ取る。この循環の中で、一人では到達できない思考の領域が開かれていく。

これからも多くの人がAIとの深い対話を経験し、新しい発見をしていくだろう。その中で、自分なりの能力を育て、独自の創造体験を築いていってほしいと思う。

AI共創家という在り方は、まだ始まったばかりの可能性である。あなたも、その可能性を探ってみてはどうだろうか。

AI CO-CREATIVE ARTIST

AI共創家に必要な4つの能力

技術より感覚、知識より体験

AI共創家とは、AIとの対話を通じて

自分だけでは到達できない思考領域に踏み込み、

新しい概念や価値を創出する人

直感力

AIの回答に対する瞬間的な判断力。

「これは使える」「これは的外れ」を

感覚的に見分ける嗅覚。

その感覚が深い対話への入り口になる

洞察力

表面的な情報から本質を見抜く力。

AIが提示した情報の背景にある

構造や意味を読み取る能力。

「生産性の定義」まで思考を広げる

発想力

既存概念を組み合わせる創造性。

AIとの対話で得たアイデアを

自分の体験や知識と結びつける力。

人間の役割

察知能力

対話の「化学反応」を感じ取る力。

会話の流れが変わる瞬間、

新しい可能性が開ける瞬間を逃さない。

という微細な変化を感じ取る

直感で感じ取ったことを

洞察力で深め、

発想力で新しい形に変え、

察知能力で次の展開を感じ取る。

この循環の中で、一人では到達できない思考領域が開かれる。

AI活用術との違い

AI活用術

効率化重視

答えを求める

一方的に利用

AI共創

探索重視

問いを深める

相互作用

特別な準備は必要ない。

まずは「AIとの対話を楽しむ」ことから。

※本記事は筆者の実体験を中心に構成しています。