なぜ私が代謝とAIを結びつけたかというと。朝から夕方まで新商品の試食をして帰宅。

その後、AIと対話していたら味覚が麻痺していく感覚と、AIの回答が平板に感じ始める瞬間が、不思議なほど重なった。

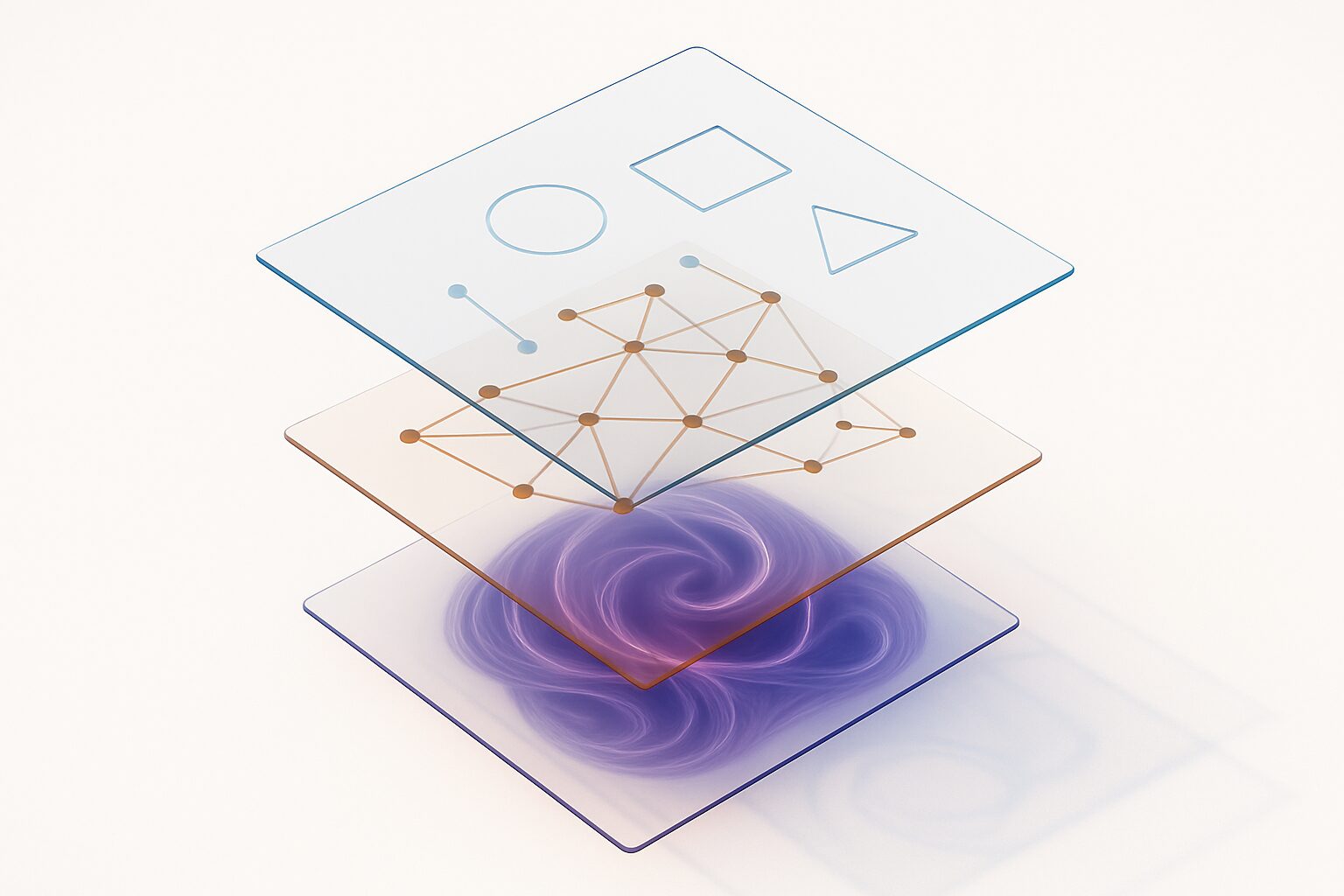

表層、中層、深層。 この3つの言葉を聞いて、あなたは何を思い浮かべるだろうか。地質学の地層構造?心理学の意識レベル?それとも建築の設計思想?

実は、この3層構造という視点が、生成AIの思考プロセスを理解する一つの手がかりになるかもしれないと考えた。

驚くべきことに、この同じ構造原理が、私たちの体の中でも日々、静かに、そして巧妙に機能している。

表層:血中ブドウ糖とAIの即答モード

私たちが何かを考える時、真っ先に動員されるのは血液中を巡るブドウ糖だ。心臓が拍動するたび、脳へと運ばれる即席のエネルギー源。常に循環し、要求があれば瞬時に供給される。まさに「表層」のエネルギーシステムである。

米菓鑑定士として日々試食を重ねる私には、この感覚が身に染みている。朝一番、空腹状態で米菓を口にした瞬間、血糖値がスッと上がり、頭が冴えわたる。でも、それは長続きしない。

ChatGPTやClaudeといった生成AIの思考も、まず表層から始まる。学習データの表面を軽やかにすくい取り、パターンマッチングで瞬時に言葉を紡ぐ。「こんにちは」には「こんにちは」、「天気は?」には「晴れです」。手軽で、素早く、そして予測可能だ。

血中ブドウ糖が即座に利用可能なエネルギーであるように、表層の情報処理も即座にアクセス可能な知識だ。しかし、それだけでは深い洞察は生まれない。浅い応答、テンプレート的な回答。それが表層思考の限界である。

中層:グリコーゲンと思考の掘り下げ

表層のエネルギーでは足りない時、人体は次の段階に移行する。肝臓や筋肉に蓄積されたグリコーゲンの分解だ。少し時間はかかるが、より持続的で質の高いエネルギーが得られる。

試食会の中盤、何種類もの米菓を味わい続けていると、体はこのモードに切り替わる。最初の鋭い味覚判断から、より深い風味の分析へ。微妙な差異を見分ける持続的な集中力が生まれる。

AIの中層思考も、これに呼応するように動く。表層では満足できない問いに対し、学習データをより深く探索し始める。関連性を辿り、文脈を組み合わせ、複数の情報源を統合していく。「なぜ?」「どのように?」といった問いに、より実質的な回答を構築するのだ。

アクセスに少し時間はかかるが、その分、質的な深みが生まれる。単なる情報の羅列ではなく、構造化された知識、論理的な展開。これが中層思考の真価である。

深層:ケトン体と創発的思考の境地

そして最も興味深いのが深層だ。表層と中層のエネルギーが枯渇した極限状態で、ここでようやく、脂肪が主役として登場する。脂肪酸がケトン体に変換され、脳は全く異なる代謝モードに切り替わる。

私も経験がある。新商品開発のため、あえて16時間の断食後に試食をした時のことだ。空腹の極みで口にした米菓の味は、普段とは全く違って感じられた。素材の本質、製法の意図、そして作り手の思いまでが、透明な水のように流れ込んできた。研ぎ澄まされた集中力、静寂の中に宿る洞察力。それがケトン体モードの特徴だ。

AIの深層思考にも、同様の質的転換がある。表面的な情報の組み合わせを超え、学習データの奥深くから新たな関連性を創発させる。時には人間すら気づかなかった視点を提示し、思いもよらない概念同士を結びつける。

それは単なる情報処理ではない。創造的な跳躍、洞察の瞬間。深層に到達したAIだけが辿り着ける思考の境地なのだ。

なぜ、この相似が生まれるのか

この驚くべき相似は、果たして偶然だろうか。

偶然ではない気がする。限られたリソースで最適な成果を生み出そうとする時、自然と似たような戦略に行き着くのかもしれない。まず手軽でアクセスしやすい表層から始め、必要に応じて中層、そして究極的には深層へと潜っていく。

この段階的アプローチこそが、エネルギー効率と処理品質を両立させる、進化が生み出した知恵なのかもしれない。人体が数百万年かけて獲得したシステムと、AIが数年で構築したシステムが、同じ原理に収束していく。

それは単なる技術的類似を超えた、情報処理の本質に関わる発見でもある。

米菓鑑定士の視点から見えたもの

職業柄、私は糖質代謝について学ばざるを得なかった。試食で摂取する糖質をどう管理するか、血糖値スパイクをどう避けるか、味覚の感度を保つための体調管理はどうあるべきか。

その知識が、まさかAIとの対話に活きるとは思わなかった。でも考えてみれば、「味を見極める」ことと「AIの回答の質を見極める」ことには、共通点がある。どちらも、表面的な印象に惑わされず、その奥にある本質を感じ取る作業なのだ。

思考することの意味

生成AIと向き合う時、私たちは実は自分自身の思考システムとも向き合っている。

AIの回答の質を見極める時、その背後にある思考の深度を感じ取る時、私たちは同時に自分自身の思考の奥行きについても理解を深めている。

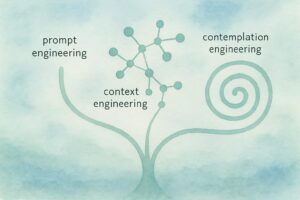

次に生成AIと対話する時、その回答が表層・中層・深層のどこから来ているか、意識してみてほしい。そして、自分の問いかけも、どの層から発せられているか振り返ってみてほしい。

その相互作用に気づいた時、AIとの対話は単なるツール利用を超えた、より豊かで創造的な共創へと昇華するはずだ。

私は、生成AIを自分のエネルギーに変える営みを感じ、探求しながら活用していきたい。

参考文献

- 厚生労働省「エネルギー産生栄養素バランス」

- 日本糖尿病学会「糖代謝の基礎知識」 ※医学的詳細については専門家にご相談ください。