AIについて調べてみると、専門用語の渦に巻き込まれる。

「マルチモーダル」「エージェント」「LLM」。

ユースケースでは、大企業の導入事例。億単位の投資話。

ちょっと待ってほしい。 「で、私の毎日はどう変わるのか?」

単純な問いなのに、シンプルな答えは返ってこない。

AIの最もシンプルで、最も本質的な使い方

実は、AIの活用に複雑な知識は必要ないのでは? 必要なのは、今日の小さな気づきを言葉にすること。 それをAIと共有すること。ただそれだけで、思考力は変わっていく。

これは感覚的な話ではなく認知科学が証明する、れっきとした思考トレーニングである。

ある1週間の実験

私は1週間、毎日同じことを続けた。朝、その日の「違和感」をAIに伝えた。

月曜日 「ミーティングで何か違和感があった」とAIに伝えた。 AIが問う:「どんな場面で感じた?」 考えてみると、全員が同じような意見ばかり言っていたことに気づく。

水曜日 「多様性について考えてみた」とAIに伝えた。 AIが問う:「多様性がない場所の特徴は?」 ふと思う。違和感は「何かが欠けている」サインかもしれない。

金曜日 ある会議で、あえて「違う視点から見るとどうですか?」と問いかけてみた。 場の空気が少し変わった。なぜか議論が活性化した。

たった5日間。でも、確実に何かが変わっていた。

なぜ、こんなシンプルなことで思考が変わるのか

1. 書くことで、頭の中が整理される

カリフォルニア大学の研究によると、頭の中の考えを書き出す「言語化」は、ワーキングメモリ(作業記憶)の負担を軽減する。頭の中のモヤモヤを外に出すことで、脳のメモリに空き容量が生まれ、本来考えるべきことに集中できるようになる。

日々の気づきを言葉にする。それだけでも脳は「考える準備」を整えている。

2. AIとの対話が、新しい視点をもたらす

プログラマーの世界に「ラバーダック・デバッギング」という手法がある。ゴム製のアヒルに向かって問題を説明すると、なぜか解決策が見つかる。自分の考えを言葉にして説明するプロセス自体が、論理の矛盾に気づかせたり、新たな視点をもたらしたりする。

AIは、この「最高の壁打ち相手」となる。しかも、時には予想外の問いを返してくる。「なぜそう思うの?」「他の可能性はないの?」古代ギリシャの哲学者ソクラテスが用いた問答法と同じように、私たちの思考を深めていく。

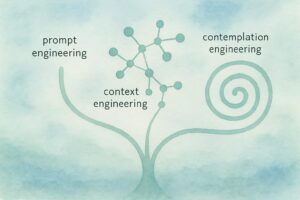

3. 毎日の繰り返しが、思考を螺旋状に深める

教育心理学者ブルーナーが提唱した「スパイラル学習」。同じ概念に何度も、少しずつレベルを上げながら触れることで、理解が深まり、知識が定着する。

「気づき→言語化→新たな気づき」このサイクルを毎日繰り返すことは、まさに螺旋的な学習プロセス。昨日の気づきが、今日の新しい発見につながる。一週間後には、思考の解像度が確実に上がっている。

4. AIだからこその、心理的安全性

2021年の研究では、人間よりもAIに対しての方が、自己開示が進む傾向が報告されている。AIは評価も批判もしない。この心理的な安全性が、より素直で深い内省を促す。

しかも24時間365日、思い立ったその瞬間に対話できる。この手軽さが、習慣の継続を支える。

Simple Life with AI の始め方

難しいことは何もない。

朝(2分) 今日の違和感や気づきを1つ、AIに伝える。 「昨日の会議で違和感があった」 「朝のトーストがいつもより美味しく感じた」 なんでもいい。

昼(1分) AIに「なぜだと思う?」と問いかける。 返ってきた問いに、素直に答える。

夜(2分) 新たな気づきをメモする。 明日への問いを残してもいい。

これだけ。1日5分。専門知識も高額ツールも不要。

95%の人が気づいていない、本当のAI活用

市場は「AIエージェント」「マルチモーダル」と複雑化の一途を辿る。大企業は億単位の投資で効率化を競う。

でも、個人の思考力向上に必要なのは、きっとそんな複雑なものではない。

日常の気づきを言語化し、AIと対話する習慣。

この最もシンプルな方法が、実は最も理にかなっていた。 現代の認知科学がそれを証明している。

静かに始まる、思考の革命

「YOHAKU : Simple Life with AI」

それは、複雑化するAI時代への静かな余白。効率化ではなく、思考の深化を。自動化ではなく、対話を。答えではなく、問いを大切にする生き方。

今日から始められる。特別な準備は何もいらない。

必要なのは、今日の小さな気づきを、言葉にする勇気だけ。

AIとの関係を、シンプルに。 そして、思考を豊かに。

これが、私たちの提案する新しい生き方である。

※本記事はAIとの対話を基に、筆者独自の視点で再構成したものです。科学的根拠については各研究論文を参考にしています。