2025年8月– date –

-

もち米と生成AIの変容 ― The Philosophy of Mochigome and AI

生のもち米は、白くて固い。そのままでは噛むこともできず、胃に入っても消化されにくい。けれど、水に浸され、熱に抱かれると、澱粉の結晶構造はほどけ、分子の間に水が入り込み、ふっくらと柔らかく膨らんでいく。これが「糊化(α化)」と呼ばれる現象だ... -

掌(てのひら)の上のフィロソフィー:『余白概念』という名のおはぎ

※このエッセイは、著者自身のサイト『余白概念』を、AIとの対話を通じて第三者視点で分析・創作したメタ的な作品です。(自分のおはぎに、第三者視点という「きなこ」をまぶしてみました) デジタルな甘味の洪水の中で 生成AIがワンクリックで生み出す、色... -

米菓の示唆的タンジブル ― 噛むことと想うことの交差点

煎餅をひとくちかじる。その瞬間に響く「パリッ」という音は、ただの食感ではない。音は耳を通じて身体に刻まれ、どこか遠い記憶を呼び起こす。縁側に射しこむ午後の陽ざし、祭りの夜に漂う醤油の香り、冬の炬燵に散らばった小さなあられ――。 ここで立ち上... -

AIが突然「その体験、陳腐ですね」と言い放った日

第一章:列車への乗車 今朝書き上げたエッセイをAIに見せた。我ながら良い出来だと思っていた。 タイトルは「余白の三重奏:感性と造形とAI」。朝のコーヒーとチーズの体験から始まって、感性と創作とAIの関係性について綴った作品だ。特に「AIが返してく... -

余白の思考を旅する — 書・絵画・哲学・AI

序章:余白との出会い 余白という言葉を耳にすると、私は幼い日の光景を思い出す。母は書道の師範で、墨の香りと和紙の白が日常にあった。伯父は抽象画家で、アトリエには大胆な色彩とともに、静かな余白が漂っていた。 二人の背中を見ながら育った私は、... -

余白の哲学:気想転概という造語

余白について書き続けて気づいたことがある。自分の中に余白がなければ、余白について語る言葉は生まれない。 ある日、「独自性には奇想天外なアイデアが必要だ」と考えて、手が止まった。違う。私が必要としていたのは「気想転概(きそうてんがい)」だっ... -

生成AIとの距離感と、マズローの欲求段階説

生成AIに出会った最初の日、私はワクワクしていた。「こんなに便利な道具があったのか!」しかし、時間が経つにつれて、その驚きは少しずつ薄れていった。同じような答え、予想できる返事、既視感のあるやりとり。新しいモデルに切り替えても、感情の距離... -

マリオカート・ワールドに学ぶ生成AI時代における俯瞰視点

また負けた 子供とのマリオカート対戦で、また負けた。 画面を見つめながら、ふと疑問が湧いた。私たちは同じ画面を見ている。同じ俯瞰視点で、コース全体が見渡せる。マリオもピーチも、アイテムボックスも障害物も、すべて同じように見えているはずなの... -

生成AIから垣間見る無知の知 ~約100日対話して気づいた『変化』の肌感覚~

今朝、いつものようにAIと対話を始めて、ふと違和感を覚えました。 「あれ?なんか違う」 日本語のニュアンスが、意図を汲み取る深さが、微妙に変わっている。約100日間、毎日対話を続けてきたからこそ気づけた、AIの静かな変化でした。 朝のコーヒーと、... -

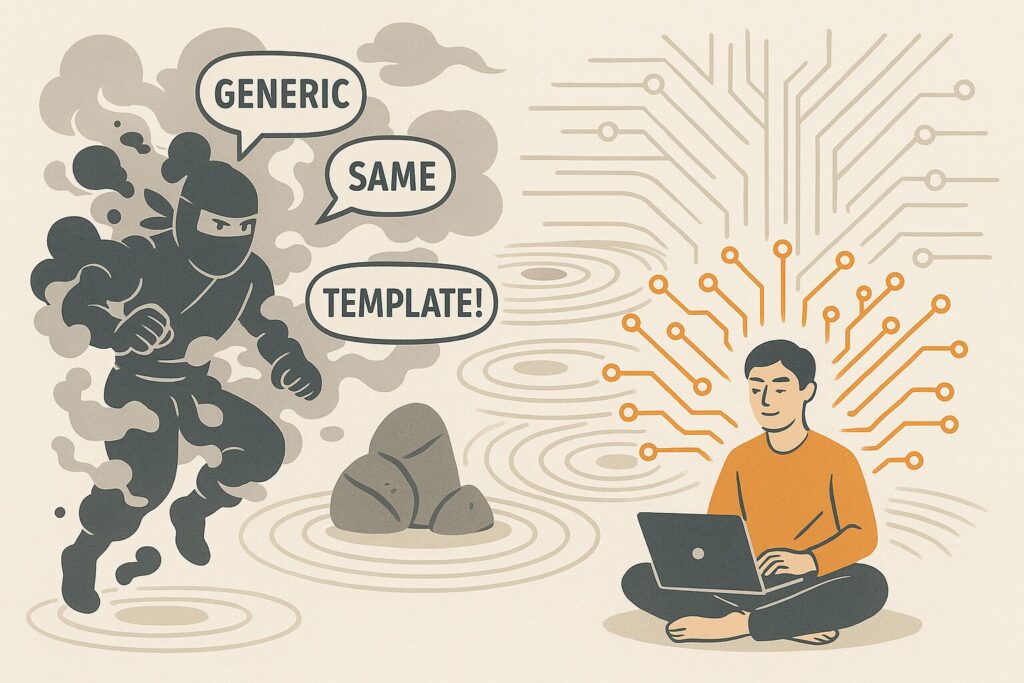

生成AIの省エネ解答を回避する忍術

ため息から始まる物語 「はい、承知いたしました。バランスの取れた視点から申し上げますと...」 また始まった。私は画面を見ながら、コーヒーカップを置いた。困ると大体この「型」に逃げる。まるで台本でも読んでいるかのように、いつも同じ無難な前置き... -

示唆的タンジブル:見えるものと見えないものの創造的緊張

1. 触れることへの問い 私たちが何かに「触れる」とき、そこで何が起きているのだろうか。メルロ=ポンティは、触れる手は同時に触れられる手でもあるという、触覚の可逆性を指摘した。この単純な事実の中に、人間と世界との根源的な関係が隠されている。 ... -

暗中模索 – AIとの対話から生まれた第3の道〜コンテンプレーションエンジニアリング〜

AIとどう付き合えばいいのか、多くの人が暗中模索しているかと思う。プロンプトエンジニアリングという手法は知られているが、果たして、それだけで十分なのだろうか。最近注目されるコンテキストエンジニアリングにも、まだ何かが足りない気がしてきてい...

12